Тёрка в тагах

airport altai architecture arctic aviation belokurikha chernyakhovsk cosmodrome gazprom gelio history hpp icebreaker ind iran kaliningrad komi komsomolskonamur krasnoyarsk metallurgy Moscow nature novosibirsk noyabrsk npp nsk nso railway report salekhard samara ships space tehran tiksi tomsk tumen tver ukhta yakutia yakutsk yamal

Сейчас обсуждают

Большая Тёрка / Мысли /

Личная лента

Gelio

«Амурсталь» — единственный металлургический завод на Дальнем Востоке

komsomolskonamur, metallurgy, ind

Предприятие расположенно в городе Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края и является единственным на Дальнем Востоке России металлургическим заводом, которое производит сталь по электросталеплавильной технологии. Из этой стали делают сортовой прокат, который используется в промышленности, дорожной и строительной отраслях на внутреннем и внешних рынках. Металлопрокат «Амурстали» покупают все...Читать далее... крупные строительные организации Дальнего Востока, предприятия в Китае и Юго-Восточной Азии.

Предприятие основано в 1935 году, а в 1942-м завод выдал первую продукцию. Сначала запустили мартеновские печи, затем прокатные станы. В 1967 году в составе «Амурстали» появился электросталеплавильный цех и установка непрерывной разливки стали мартеновского цеха. К 1973 году завод вышел на объём в 1 млн тонн стали в год. Сейчас «Амурсталь» — крупнейший налогоплательщик Хабаровского края. Здесь работает более 3000 человек, а продукция завода используется в крупнейших инфраструктурных объектах — например, на космодроме «Восточный», Амурском ГПЗ, судостроительном заводе «Звезда».

Завод состоит из нескольких подразделений и дочерних компаний, которые выполняют важные функции в производственной цепочке — от подготовки металлолома до выпуска готовой продукции — сортовой и слябовой заготовки.

1. Продукцию на «Амурстали» производят из металлолома. Цех подготовки лома (ЦПЛ) принимает, хранит, режет и прессует металлолом, который затем отправляется в электросталеплавильный цех.

2. Ёмкость главной дуговой электросталеплавильной печи — 125 тонн. Печь работает при температуре до 1300°С.

3. Крановщик высыпает лом в печь. Сырьё, которое попадает в печь, называют шихта — это смесь подготовленных исходных материалов. Сырье смешивают в пропорциях, которые позволяют получить продукт с нужным химическим составом. После завалки сырья в печь опускают электроды, а затем включают высоковольтный выключатель и начинают период плавления.

4. Мощность электрической дуги регулируется программно-адаптивным регулятором, которые перемещает электроды в вертикальной плоскости. Когда электрод перемещается вверх, длина дуги увеличивается, что приводит к увеличению напряжения и снижению силы тока.

5. После этапа плавления в печи образуется слой металла и шлака. Шлак скачивают через шлаковую летку — рабочее окно.

6.

7. Агрегат «ковш-печь» (АКП) служит для доведения металла до заданной температуры и химического состава. Такие агрегаты используются в паре с дуговыми печами, конвертерами и мартеновскими печами. При выпуске металла в ковш отдаются раскислители, шлакообразующие и легирующие материалы. Использование агрегатов «ковш-печь» позволило вынести из плавильных агрегатов восстановительный период и доводку металла, что резко повысило производительность сталеплавильного производства.

8. Выпуск металла в агрегат «ковш-печь». Жидкий полупродукт из дуговой печи поступает на агрегат «ковш-печь» и далее на одну из машин непрерывного литья заготовок. Нагрев металла на АКП происходит по тому же принципу, как в дуговых печах, но при меньшей мощности — тепло здесь расходуется только на расплавление вводимых материалов и поддержание температуры расплавленного металла.

Во время обработки через днище ковша металл продувают инертным газом, чтобы перемешать его и сделать химический состав и температуру более однородными. Кроме того, продувка помогает вывести неметаллические включения.

После достижения заданных значений по химическому составу и температуре, ковш с металлом передают на обработку или разливку на другие агрегаты.

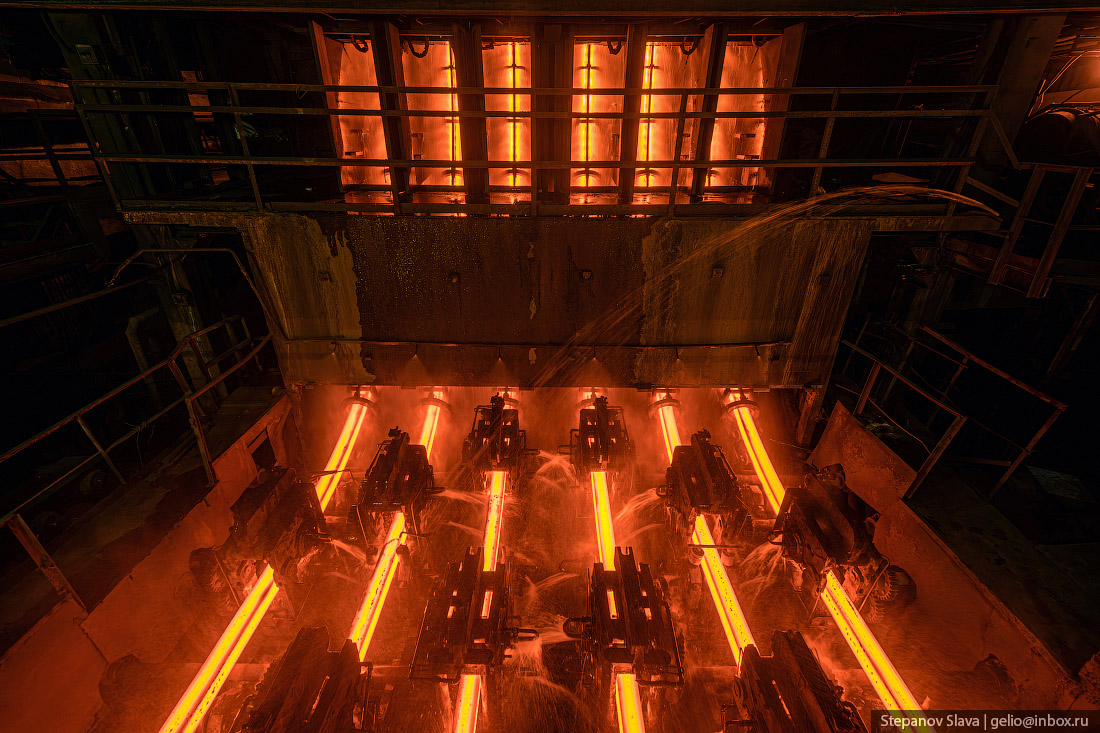

9. Сортовая шестиручьевая машина непрерывного литья заготовок по-другому называется установкой непрерывной разливки стали. Но первое название точнее, так как машину можно использовать для литья и других сплавов, а не только стали.

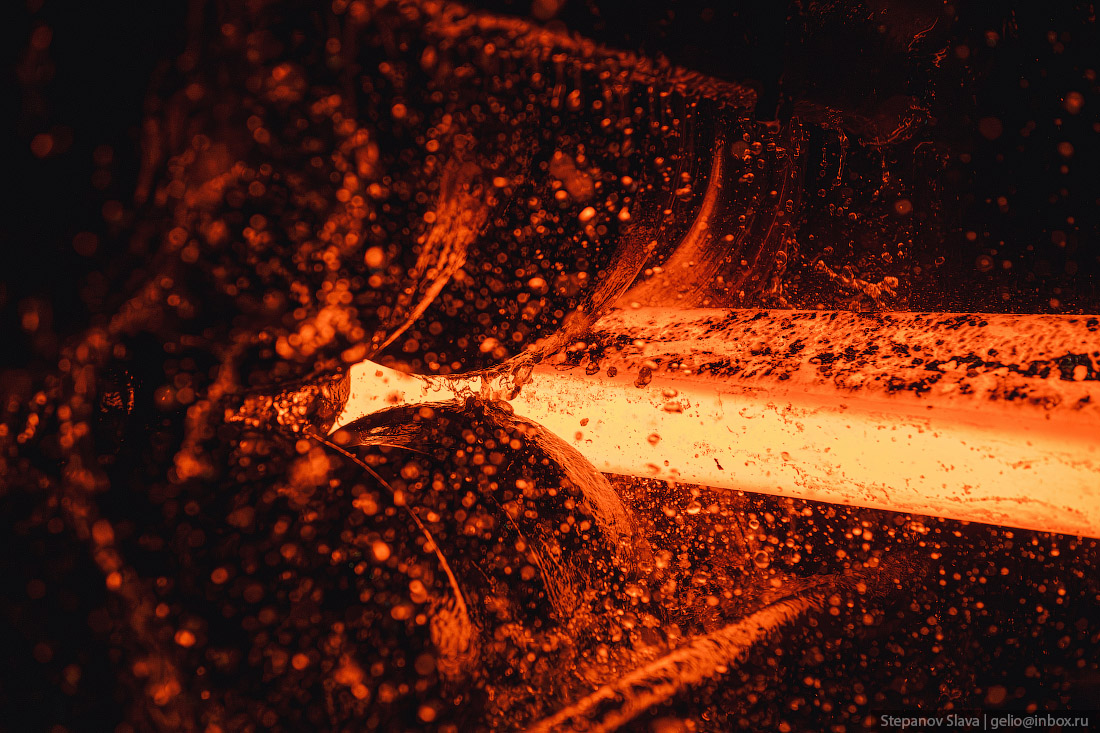

10. Жидкая сталь непрерывно заливается в форму с жидким охлаждением — такие формы называются кристаллизаторами. Перед началом заливки в кристаллизатор вводится «затравка» — дно для первой порции металла. Когда металл твердеет, затравку вытягивают из кристаллизатора вместе с формирующимся слитком. Металл продолжает поступать в форму — и слиток непрерывно наращивается.

11.

12. В кристаллизаторе затвердевают только поверхностные слои, внутри металл остаётся жидким — поэтому за кристаллизатором располагают зону вторичного охлаждения, называемую также второй зоной кристаллизации. В этой зоне в результате форсированного поверхностного охлаждения заготовка затвердевает по всему сечению.

13. Этот процесс позволяет получать слитки неограниченной длины. По сравнению с разливкой в изложницы резко уменьшается потеря металла на обрезку концов слитков. А ещё благодаря непрерывности литья и кристаллизации достигается максимальная равномерность структуры слитка по всей его длине.

14.

15. Электросталеплавильный цех «Амурстали» производит непрерывную квадратную заготовку, из которой на следующих этапах производят сортовой прокат.

16. Часть продукции электросталеплавильного цеха отправляется заказчикам в виде слябов — металлических квадратных заготовок. Остальное перерабатывается в сортопрокатном цехе.

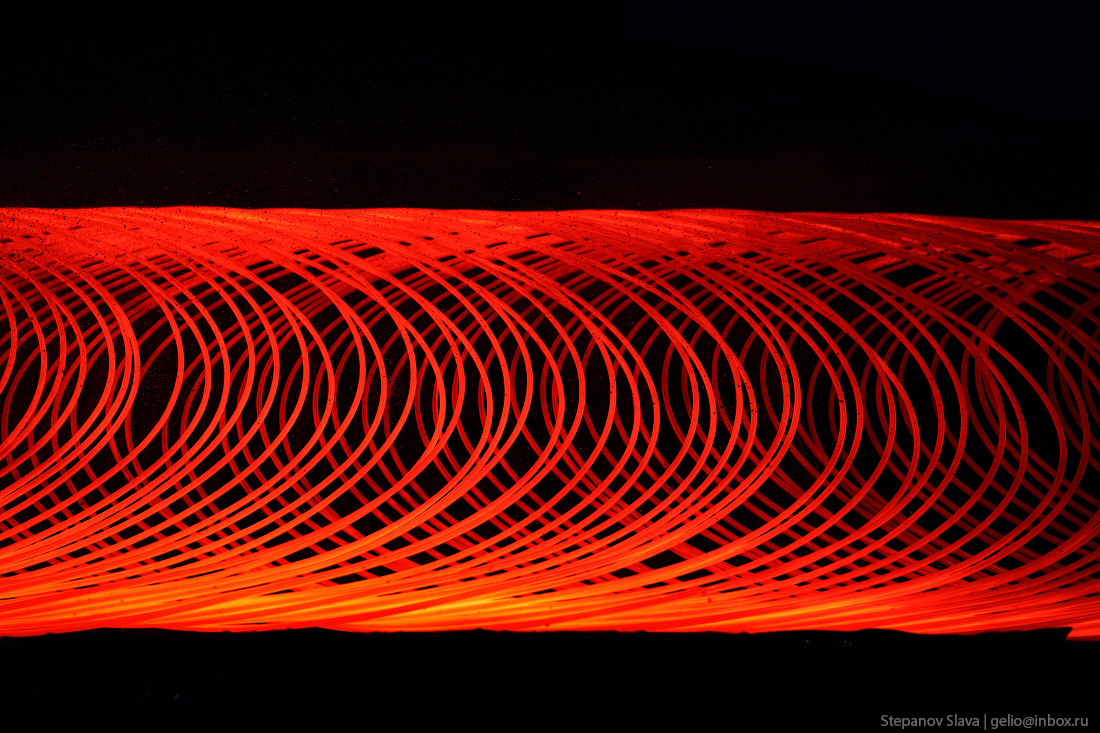

17. Сортопрокатный цех «Амурстали» выпускает широкий ассортимент продукции — арматуру нескольких типов, катанку, проволоку, уголки.

18. Мощность сортопрокатного цеха — 500 000 тонн продукции в год.

19. Непрерывный мелкосортно-проволочный стан горячей прокатки проволочным блоком и автоматизированными линиями отделки сорта и катанки. На стане производят прокат в прутках и бунтах (мелкосортный прокат простой формы, арматура).

20.

21. Раскалённая катанка.

22. Катанка производится из низколегированной стали обыкновенного качества. В дальнейшем используется для упаковки, изготовления проволоки, метизов.

23. Арматура — один из видов продукции сортопрокатного цеха. Завод выпускает несколько классов арматуры, которая в основном используется для изготовления железобетонных конструкций.

24. В 1996 году на «Амурстали» полностью завершено мартеновское производство. Сейчас на предприятии используются современные электродуговые печи, которые позволяют контролировать химический состав и физические свойства заготовок.

25. Изначально завод должен был работать на местном сырье — для этого планировалось организовать рудники и обогатительные фабрики.

26.

27.

28.

29. Сечение заготовки 125х125 мм.

30.

31. В июне 2020 года завод «Амурсталь» включили в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.

32.

Смотрите также на тему металлургии:

• Магнитогорский металлургический комбинат: от железной руды до стального проката

• Череповецкий металлургический комбинат — стальной гигант размером с город

• Норникель — крупнейший в мире производитель никеля и палладия

• УГМК — крупнейший производитель меди в России

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Зимние фото Новосибирска – 2025

Новосибирск образовался в 1893 году во время строительства Транссибирской магистрали, когда на месте будущего города начали возводить жильё для строителей ж/д моста через Обь. Сейчас здесь живёт 1,6 млн человек, это третий по численности после Москвы и Санкт-Петербурга, крупнейший город азиатской части страны.

В Новосибирске много интересного — Академгородок, целый город учёных. Одна...Читать далее... из улиц с десятками НИИ даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса как «самая умная улица в мире». В городе самый большой оперный театр и крытый аквапарк, мост с самым длинным арочным пролётом. В Новосибирске есть музей учёного, который задолго до НАСА рассчитал оптимальную траекторию полёта на Луну.

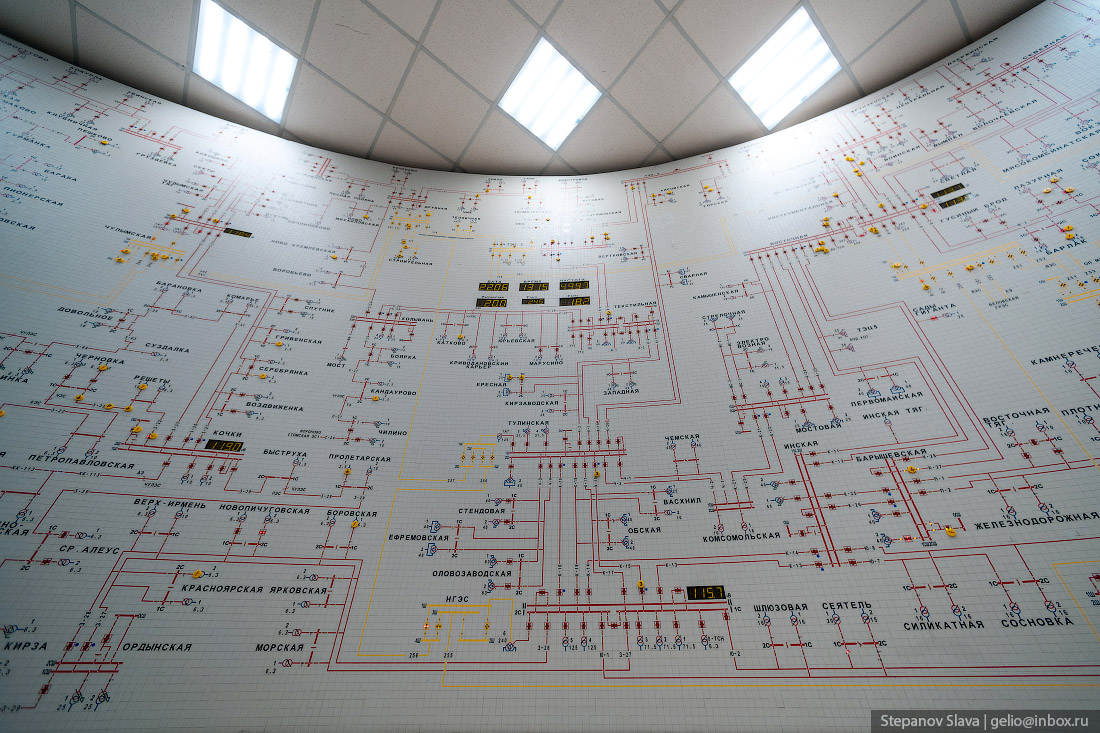

1. Новосибирск расположен на обоих берегах Оби — река разделяет его на почти равные по площади части. По южной границе города проходит Новосибирское водохранилище, которое возникло при строительстве ГЭС.

2. Красный проспект — центральная улица в Новосибирске. Начинается с места, в котором Транссибирская железнодорожная магистраль пересекает Обь. Улицу начали прокладывать в 1896 году. Для этого прорубили просеку в сосновом бору и ещё до появления дороги назвали Николаевским — в честь взошедшего на престол императора. В 1914 году на проспекте построили часовню в честь Николая Чудотворца. А с 1920-го проспект переименовали в Красный.

3. Оперный театр. Полное название — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Театр открылся в 1945 году. Это самое большое в СССР и России здание театра — уникальный архитектурный комплекс.

Изначально проект был немного другой — многие технические решения разрабатывали специально для будущего театра. Но после проведения конкурса на строительство Дворца Советов в Москве резко изменились вкусы у советских архитекторов. Провели открытый конкурс и в итоге отказались от системы панорамно-планетарного театра и решили строить объект как классический оперный театр. Макет театра в 1937 году показали в павильоне на Всемирной выставке в Париже. Там проект получил Гран-при, высшую награду выставки. Руководство проекта несколько раз менялось — первую команду репрессировали в 1937 году и назначили нового главного архитектора.

Во время Великой Отечественной войны в здании хранились экспонаты многих эвакуированных музеев — 22 учреждения здесь хранили свои фонды. Даже государственная коллекция скрипок из Большого театра была здесь. А сам театр открылся 12 мая 1945 года — через 3 дня после завершения войны. Первой постановкой была опера М. И. Глинки «Иван Сусанин».

4. Площадь Ленина — центральная площадь в Новосибирске. Территория площади делится на транспортную и театральную — возле Оперного театра. Саму площадь несколько раз переименовывали — в 1901 году она была Новой Базарной, затем её называли Красной, площадью Жертв Революции, Ленина, Сталина. С 1961 года это площадь Ленина.

5. Краеведческий музей в Новосибирске основан в 1920 году — первыми стали астрономическая и геологическая экспозиции. Сейчас исторический отдел музея расположен в здании бывшего Городского торгового корпуса — это памятник истории и архитектуры, который построили в 1910 году. У музея есть ещё два корпуса — отдел Природы и дом-музей С. М. Кирова.

6. Краеведческий музей. Гордость музея — полный скелет мамонта, который обнаружили в Новосибирской области. Есть также коллекции быта сибирских коренных народов, коллекции стекла, фарфора, фаянса и множество других экспозиций.

7. Часовня Николая Чудотворца в Новосибирске расположена посередине Красного проспекта. Часовню построили в 1914 году — в честь 20-летнего юбилея со дня закладки ж/д моста через Обь.

В советское время часовню закрыли, а в 1930 году её снесли. Затем на этом месте появилась статуя «Комсомолец», со временем вместо статуи установили памятник Сталину, который убрали в 1950-х. Часовню восстановили в 1993 году, к столетнему юбилею Новосибирска. А перед восстановлением в газетах появилось много сообщений, что именно в этом месте находился географический центр Российской Империи.

8. Красный проспект.

9. Сквер «Крылья Сибири» на улице Орджоникидзе обустроен при содействии с авиакомпанией «Сибирь», которая владеет брендом S7. Отсюда и название, и особое оформление — например, световые конструкции в виде летящего самолёта и инверсионного следа.

10.

11. Первомайский сквер до революции был торговой площадью, а когда Новосибирск стал административным центром, торговлю перенесли ближе к ипподрому за улицей Гоголя. Сейчас в сквере два фонтана, каменные скульптуры.

12. Улица Ленина в Новосибирске на новогодние праздники становится пешеходной. Это одна из немногих улиц, которая носит имя Ленина потому, что в 1897 году здесь по пути в ссылку проезжал В. И. Ульянов. В 2026 году планируется полностью трансформировать улицу Ленина в Новосибирске в пешеходную зону.

13. Площадь Свердлова в Новосибирске находится на Красном проспекте перед фасадом Стоквартирного дома. Это было одно из самых примечательных жилых зданий Новосибирска 1930-х годов. На всемирной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году проект дома получил Гран-при — вместе с проектом здания Новосибирского театра оперы и балета. П-образное восьмиэтажное здание построено с отступом от проспекта — на этом отступе и находится площадь Свердлова.

На площади Свердлова установлен памятник архитектору А. Д. Крячкову — именно по его проектам построены стоквартирный дом, администрация Новосибирской области, Реальное училище, Сибревком.

14. Новосибирский государственный художественный музей начинал свою историю с картинной галереи в 1957 году. Изначально галерея занимала первый этаж пятиэтажного жилого дома, а затем переехала в здание бывшего Сибревкома. В этом же здании находится Музей восковых фигур, музей игрушки и Театр художественной куклы.

15. Правительство Новосибирской области занимает одно из самых впечатляющих зданий города. Объект выделяется большой полукруглой выдающейся частью. Здание построено в 1933 году и с тех пор практически сохранило первозданный вид.

16. Концертный зал имени Арнольда Каца в Новосибирске открыли в 2013 году. Это основная концертная площадка Новосибирской филармонии. Зал филармонии рассчитан на 1080 зрителей. Архитекторы заложили даже возможность установки в филармонии настоящего духового органа. Зал назвали в честь Арнольда Михайловича Каца, основателя Новосибирского академического симфонического оркестра.

17. Собор Александра Невского — одно из первых каменных зданий города. Храм построен как памятник императору Александру III в 1899 году. В 1937 году храм закрыли и даже пытались взорвать, но разрушены были только внутренние перегородки. С тех пор в здании размещался проектный институт, студия кинохроники. Роспись внутри была полностью разрушена, внутреннюю часть разделили на 3 этажа и даже в куполе сделали комнату. В 1984 году здание передали Новосибирской филармонии и планировали переоборудовать его для концертного зала, в котором будет выступать камерный хор. Но работы так и не были начаты — наоборот, решено было восстановить собор.

18. Рядом с собором построили небольшой кирпичный крестильный храм во имя Иоанна Предтечи, а в 2017 году открыли памятник Николаю II и цесаревичу Алексею.

19. Собор Александра Невского. В 1971 году при прокладке кабеля рядом с собором была найдена могила его строителя Николая Тихомирова. Его останки перенесли на Заельцовское кладбище Новосибирска.

20. Центральный мост в Новосибирске. В феврале 2025 года объявили, что мостовой переход готов на 98%.

21. «Сибирь-Арена» — ледовая арена в Новосибирске. Первый хоккейный матч в комплексе состоялся в 2023 году. Трибуны рассчитаны на 10500 мест, сейчас здесь проводят хоккейные матчи и концерты.

22. Парк «Арена» находится возле ледового дворца «Сибирь-Арена». Парк открыли на год раньше спорткомплекса, но полностью завершили работы по благоустройству в 2023 году. Но ещё до завершения работ парк уже использовался как одна из площадок Новосибирска как Новогодней столицы России.

23. Зимой 2024-2025 года в парке «Арена» установили новогоднюю ель и залили вокруг неё каток.

24. Бугринский мост через Обь в Новосибирске соединяет Кировский, Первомайский и Октябрьский районы. У этого автомобильного моста самый длинный арочный пролёт в России — 380 метров. Визуально мост напоминает гигантский красный лук — один из элементов герба Новосибирска.

25. Бугринский мост поначалу называли «Оловозаводским» — рядом с ним находился один из крупнейших в мире заводов по производству олова. В 2013 году мост переименовали по названию микрорайона Бугринская роща.

26. Михайловская набережная и ледовый городок, который открыли 28 декабря 2024 года. Тематика ледового городка посвящена судьбе и творчеству Александра Пушкина. На набережной появилась скульптура проекта, сказочные герои.

27. Колесо обозрения на Михайловской набережной появилось в 2019 году. Объект сразу вошёл в ТОП-10 самых высоких в России. Кроме того, это первое в Европе колесо обозрения, которое размещено на крыше здания. Изначальное название проекта «Око Новосибирска», но из-за необычного расположения его прозвали «Дом с колесом». На самом деле, колесо установлено не прямо на крыше — опоры проходят через здание и закреплены в фундаменте. А дом построен вокруг этих опор.

28. Бизнес-центр «Кобра».

29. Театр кукол в Новосибирске появился в 1933 году, но долго не имел собственного здания — выступления по большей части были выездные. В 1999 году у театра появился свой дом — между жилым зданием и школой рабочей молодёжи.

30. Фасад театра кукол оформлен в виде трёх солнечных ликов. В оформлении использовали белый мрамор, витражи и металл.

31. «Красный Факел» — Новосибирский государственный академический театр, который в 1932 году переехал сюда из Одессы. Во время войны театр работал в городе Сталинск, а в здании театра размещался Ленинградский академический театр имени А. С. Пушкина. Здание спроектировал Андрей Крячков для Коммерческого клуба. Во время Первой мировой часть помещений отдали под госпиталь и военную кухню, а после революции большевики сделали здание центром пропаганды.

В 1932 году в здании Коммерческого клуба сыграли первый спектакль «Красного факела» — бывшего передвижного театра. С тех пор в здании было 4 реконструкции, но внешний исторический облик сохранился.

32. Улица Кирова в районе метро «Октябрьская». На перекрёстке построили ЖК «Флотилия» — это 3 высотных 25-этажных дома овальной формы. Поперечное сечение зданий напоминает судовой корпус, крыши и верхние этажи стилизованы под палубы лайнеров.

33. Музей космонавтики имени Ю. В. Кондратюка. Музей назвали в честь одного из основоположников российской космонавтики — учёный, который в начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были заново переоткрыты НАСА в лунной программе «Аполлон». Музей находится в здании, где несколько лет жил и работал Кондратюк.

34. Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске обновили в 1988 году — тогда здание стало полностью каменным.

35. ЖК Prime House на площади Кондратюка. Первые 5 этажей комплекса предназначены под офисные помещения, остальное — квартиры, в том числе двухуровневые.

36. Площадь Калинина. В центре стела «Новосибирск — город трудовой доблести». На площади пересекаются Красный проспект и улица Дуси Ковальчук и Перевозчикова. Площадь круглая, диаметр больше 200 метров, а вокруг стоят одинаковые семиэтажные жилые дома. Здание-книжка — Новосибирский приборостроительный завод имени В. И. Ленина. В 2022 году на площади установили стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести». Стела представляет собой четырёхгранный штык, на двух гранях из нержавеющей стали нанесены изображения тружеников военных лет. Ещё две грани сделаны из молочного стекла с подсветкой — на них нанесён текст указа Президента и герб Новосибирска.

37. ЖК «Нобель» — единственный новосибирский проект в списке региональных жилых комплексов, которые по своему уровню «не уступают московской недвижимости».

38. Проспект Дмитрова в Новосибирске до 1935 года называли Михайловский лог. На этой улице находится одно из старейших зданий города — памятник деревянного зодчества конца 1890-х годов.

39. Grand Autograph Hotel Novosibirsk — бывший Marriott — открылся в Новосибирске в 2014 году. Это был первый пятизвёздочный отель за Уралом. Уже через год отель занял второе место в мировом рейтинге сети Marriott.

40. БЦ «Бутон». Здание получило несколько наград в архитектурных рейтингах. Неофициальное название объекта — «капуста», потому что эскиз в проекте был похож на кочан капусты.

41. Драматический театр Сергея Афанасьева. Театр всю свою историю работал на разных сценах и менял названия. В 2017 году у театра появилось своё здание — бывший кинотеатр «Пионер». За годы существования театра Сергей Афанасьев поставил более 120 спектаклей.

42. Собор Александра Невского.

43. Стыковка Транссиба и Алтайской железной дороги. До появления Алтайской железной дороги вывозить грузы из южных регионов можно было только по Оби и Иртышу. Через год после начала строительства железной дороги началась Первая Мировая война, но работы не остановили и в 1915 году дорогу ввели в эксплуатацию.

44. Дом культуры имени Октябрьской революции в Новосибирске построили в 1928 году. К зданию примыкает бизнес-центр «Кобра». Именно в этом ДК в 1942 году впервые за Уралом исполнили седьмую симфонию Шостаковича, а на концерте присутствовал сам автор. Дом культуры имени Октябрьской революции сокращённо называли «КОБРА» — впоследствии это название перешло к бизнес-центру.

45. Краеведческий музей.

46. Аквапарк «Аквамир» — самый большой крытый аквапарк России и один из крупнейших в мире. В нём 153 аттракциона, самое большое в России искусственное море с волнами. Ежегодно аквапарк принимает около 1,5 млн посетителей в год.

47. «Сибирь-Арена».

48. ЖК «Панорама» и спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду. Спортивная школа по сноуборду появилась в Новосибирске в 2016 году. Горнолыжный комплекс «Горский» работает с 2007 года, сейчас основная его часть работает как парковая зона для учеников сноуборд-школы.

49. Зимний Новосибирск каждый год выглядит по-разному — и всегда красиво.

Другие мои публикации с фото Новосибирска доступны по ссылке: gelio.livejournal.com/tag/nsk

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Зимний Томск – сибирские Афины

Томск находится в Западной Сибири, к северу от Транссибирской Магистрали, в 200 км от Новосибирска. Места здесь труднодоступные: большую часть Томской области занимают тайга и болота — в том числе и одни из крупнейших в мире Васюганские. Но именно здесь вырос город, который неофициально называют Сибирскими Афинами и городом студентов.

Город, расположенный на берегу реки Томь, был...Читать далее... основан в 1604 году как опорный пункт оборонной системы растущего Российского государства. Затем здесь прошёл Сибирский тракт – главная транспортная артерия между центральной Россией и её восточными территориями. Томск был важной точкой на этом пути. Конь на гербе города напоминает об извозе, которым занималась большая часть населения — в своё время Томск даже называли городом извозчиков. Но когда проложили Транссибирскую магистраль в обход Томска, город потерял значение важного транспортного узла. Во время Второй Мировой сюда эвакуировали около 30 заводов и научно-образовательных учреждений, которые стали основой промышленности города.

Считается, что впервые Сибирскими Афинами Томск назвал путешественник князь Вяземский — по аналогии со столицей Древней Греции, символом культурного и образованного города. Название прижилось. Первый ВУЗ в Сибири построен именно здесь, и постепенно число учебных заведений росло. Сейчас каждый восьмой житель города — студент. Можно сказать, что Томск — один из немногих городов мира, для которого научно-образовательный комплекс стал градообразующей отраслью. А ещё в Томске насчитывается около 200 памятников деревянного зодчества — это придаёт городу неповторимый стиль и картинную привлекательность.

1. В 1604 году Борис Годунов отправил казачьего голову Гаврилу Писемского и стрелецкого голову Василия Тыркова в строительную экспедицию, которой предстояло найти подходящее место на берегу реки и основать там острог. Новое поселение должно было защитить присягнувших Русскому царству эуштинских татар от воинственно настроенных соседей. Писемский и Тырков выбрали место на возвышенности. Леса служили естественной защитой для будущего города а река, в случае чего, должна была помочь выдержать долгую осаду. В течение всего XVII века Томск был сильным военным центром, который периодически отражал набеги кочевников.

Томск стал важным городом Сибирского тракта, который шёл из Москвы в Забайкалье. Благодаря транзитной торговле город быстро рос. В 1804 году он стал центром Томской губернии, в состав которой входили территории нынешних Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также Восточно-Казахстанская область, западные части Хакасии и Красноярского края.

Томск перестал быть важным транспортным узлом после строительства Транссибирской магистрали, которая прошла южнее города в том месте, где сейчас находится Новосибирск. Город с Транссибом соединила только небольшая тупиковая ветка. Так в Томске начался экономический упадок. В 1937 году город на 7 лет стал частью Новосибирской области. Многие жители переезжали в быстрорастущий Новосибирск и другие города, расположенные на Транссибе. Во время Великой отечественной войны сюда стали эвакуировать заводы, так в городе зародилась первая промышленность. В 1944 году Томск изменил свой статус и стал центром Томской области.

2. «Изумрудный дом».

Томск известен своими деревянными домами. В городе насчитывается около 200 зданий, которые являются памятниками деревянного зодчества. Здесь есть целый квартал, который полностью состоит из построек, выполненных в едином архитектурном стиле на рубеже XIX-XX столетий.

3. «Дом с Жар-птицами».

Причудливые узоры на зданиях повествуют о родной земле, её истории, характере и нравах предков. Солнечные знаки, изображенные в обрамлении окон, символизируют плодородие; цветы, шишки, птицы и звери – богатство тайги; геометрические узоры, драконы и коньки восходят к истокам архаического сознания. Сказочный вид деревянных теремов сделали Томск сокровищницей деревянного зодчества.

4. Томский острог на Воскресенской горе.

Деревянная крепость Томска, со строительства которой началась история города была возведена по указу Бориса Годунова в 1604 году в результате челобитной эуштинского князя Тояна, который принял российское подданство и просил защитить его земли от набегов враждебных соседей. Вскоре к Томскому кремлю, построенному в качестве рубленого города, был пристроен окольный город(острог), состоявший из заострённых брёвен. Острог имел площадь 4,1 га и три стены длиной 1289 м. В 1643 году сгорел почти весь Томск в результате крупного пожара. Вскоре под руководством воеводы Осипа Щербатова была построена новая крепость.

5. Музей истории Томска расположен на Воскресенской горе в здании 1859 года постройки – бывшей полицейской частной управы.

6. На крыше Управы, как одной из самых высоких точек Томска, изначально возвышалась пожарная каланча. Со временем надобность в ней отпала, и башню демонтировали. В 1997 году, когда здание передали под организацию Музея истории, каланчу восстановили. Теперь это единственная в городе оборудованная смотровая площадка. А на память о пожарном прошлом в 2006 году на площадке разместили памятник дозорному.

7. Справа от основного здания – воссозданная Спасская башня Томского кремля.

8. Проспект Ленина — центральная улица города, которая тянется через три района. Раньше проспект делился на несколько участков, которые в разное время носили разные названия, к примеру, Садовая, Почтамтская, Миллионная, Университетская и Богоявленская. С 2004 года власти Томска периодически предлагают снова переименовать Проспект Ленина в Университетский.

9. Мучной корпус.

Здание было возведено в 1908 году по заказу ведущих деятелей мукомольной отрасли. Предназначение строения – место для торговли мукой – оригинально отражено в архитектурных элементах: его башни напоминают верх завязанных кулей. В наши дни здесь разместились Государственное юридическое бюро по Томской области и Областной департамент развития информационного общества.

10. Набережная реки Ушайки. После ремонта здесь появились сцены под открытым небом, прогулочные площадки и спортивный парк.

11. Пассаж Второва.

Здание построено в 1905 году на средства иркутского купца Александра Федоровича Второва. В апреле 1905 года в верхних этажах нового здания открылась фешенебельная гостиница «Европа». Здесь был зимний сад, ресторан и первый в Сибири лифт. В 1935 году в здании второвского пассажа был открыт первый томский универмаг, который позже имел названия «Товары для дома» и «1000 мелочей».

12. Дума города Томска.

13. Центр Томска носит название Губернаторский квартал. Это особая историко-культурная зона, в которую входят охраняемые памятники архитектуры. На территории Губернского квартала расположено большинство театров и музеев, набережные, фонтаны и монументы.

14. Администрация Томска расположена в бывшем доме купца Кухтерина, построенном в 1900 году.

15. Здание администрации украшает восьмигранный купол с башней и часами.

16. Дом Кухтериных спроектировал архитектор Константин Лыгин, который сильно повлиял на исторический облик города.

17. По цвету стен томичи называют здание администрации «красным домом».

18. Ново-Соборная площадь и Троицкий сквер. Сердце общественной жизни Томска, место проведения городских праздников.

19. Главная новогодняя ёлка Томска.

20. Особняк архитектора Хомича на улице Белинского. В 1904 году архитектор Станислав Хомич построил его для своей семьи. В разные годы здесь размещались учебные заведения, Дом ребёнка и больница.

Горожане называют этот дом Изумрудным замком, и это не случайно. Автор «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков учился в Томске и часто ходил на занятия мимо особняка Хомича. К тому же, тогда крыши и заборы часто красили именно в зелёный цвет. Многие томичи уверены, что эти городские пейзажи вдохновили писателя на создание знаменитой сказки. Хотя нужно учитывать, что произведение Волкова — это адаптация американской книги.

21. «Дом с Жар-птицами». Деревянный узор эркера послужил мотивом для эмблемы юбилейных торжеств в честь 400-летия со дня основания города Томска.

22. «Дом с драконами». Жилой дом учителя Б.А. Быстржицкого был построен в 1917 г. по проекту архитектора В.Ф. Оржешко. Дом украшен резными деревянными деталями голубоватого оттенка.

23. Томский государственный университет — первый в России университет, расположенный восточнее Волги. Он основан в 1878 году, изначально в нём было четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский. Сейчас в состав ТГУ входят 15 факультетов на которых учится 23 тысячи студентов. В 2018 году он вошёл в ТОП-300 сильнейших вузов мира по версии QS World University Ranking.

24. Главный корпус томского университета.

Здание было построено в 1880-1885 г.г. Историческая ценность связана со знаменитой личностью - здесь учился Куйбышев Валериан Владимирович, в последствии русский революционер, советский партийный и политический деятель.

25. Томск давно называют городом студентов, по статистике, студентом является каждый восьмой житель. Вскоре после ТГУ, В 1896 году, здесь был основан первый в Сибири политехнический вуз. К сороковым годам прошлого века Томск имел статус российского центра науки и образования.

26. Стрит-арт «Мы - буквы, с нами текст».

27. Томский политехнический университет.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), учрежденный в 1896 году Императором Николаем II как Томский практический технологический институт – исторически четвертый технический вуз в стране и первый в ее азиатской части. Идея основания самостоятельного института в Томске принадлежала министру финансов Российской империи графу С.Ю. Витте. В состав комитетов, разрабатывавших проект строительства вуза входил великий ученый, химик Д.И. Менделеев.

28. Богоявленский Кафедральный собор, один из древнейших храмов Томска. В 1630 году на его месте стояла деревянная церковь, а в 1777 году заложили нынешний каменный собор. Его нижний этаж был освящён в 1784 году в честь Богоявления Господня.

29. В 30-е годы собор закрыли для богослужений. Сначала в нём проводили курсы Сибжелдорстроя. Позже в здании заработала вермишелевая фабрика, в 1942 году её сменил эвакуированный завод «Красный богатырь», а с 1947 по 1994 годы здесь размещалась фабрика резиновой обуви. В 1997 году церковь начали восстанавливать.

30. В январе 2000 г. епископом Томским Ростиславом был освящён первый восстановленный предел архангела Михаила и совершено первое богослужение. В конце июня 2001 г. были установлены новые 11 колоколов. По окончании всех реставрационных работ в январе 2003 г. состоялось торжественное богослужение и освящение собора. В 2006 г. при храме заработала воскресная школа.

31. В 1880 году в Томске побывал Антон Чехов, город ему не понравился, поэтому он написал в своём дневнике такие слова: «Томск - скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый, красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское… Томск гроша медного не стоит». В 2004 году на набережной Томи установили памятник, который стал своеобразным ответом писателю. На его постаменте выгравировано: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего "Каштанку"».

32. Губернаторский квартал. Площадь Ленина — старейшая площадь в Томске, на которой раньше располагался рынок и гостиные ряды. В прежние времена она называлась Базарной, Гостинодворской, Богоявленской и Иверской. Сейчас на площади Ленина находится Драмтеатр и областная администрация.

33. Администрация Томской области.

34. Пассаж Второва.

35. В 2004 году в Томске появился бизнес-инкубатор «Дружба» — первый студенческий бизнес-инкубатор в России.

36. Бывший «Дом нефти». В 80-х годах это здание построила компания «Томскнефть», которая позже вошла в состав «ЮКОСА». Крышу украшает радиомачта, которая выглядит как массивный шпиль со звездой. Сейчас в здание занимает Арбитражный апелляционный суд.

37. Шпиль «Дома нефти».

38. Здание Общественного собрания.

В дореволюционной России Общественное собрание, являвшееся непременным атрибутом любого крупного города, играло роль своеобразного клуба. На первом этаже здания были устроены читальня, биллиардная, столовая, малая карточная комната, гардероб, дамская уборная, на втором – буфет, посудная, зрительный зал, мужская уборная. Также имелся большой концертный зал на 1000 зрителей. В 1920 году здание было национализировано, и в нем был открыт гарнизонный Дом Красной Армии, переименованный позднее в Дом офицеров. В настоящее время в здании функционирует Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области.

39. Воскресенская гора.

40. Воскресенская церковь. По имени храма названа Воскресенская гора, на мысу которой он находится. Церковь построена в редком стиле сибирского барокко по типовому проекту Растрелли.

41. Воскресенская церковь представляет собой один из ярких и уцелевших образцов сибирского барокко рубежа 18 и 19 веков. Храм стал известен в научных работах по отечественной истории, как место, где 5 октября 1858 г. состоялось венчание сосланного в Томск выдающегося общественного деятеля, философа, теоретика анархизма Михаила Александровича Бакунина с томской дворянкой Антониной Ксаверьевной Квятковской. В наши дни имя самого известного русского анархиста носит одна из старейших городских улиц, ведущих к храму.

42. Музей истории Томска располагается на южном мысе Воскресенской горы, где в 1604 году была построена первая крепость и началась история города. Здание музея было возведено в 1859 году для полицейской управы.

43. Томск — единственный город в России, для которого научно-образовательный комплекс является градообразующей отраслью. Сейчас здесь работают шесть государственных университетов, научными исследованиями занимаются более 100 организаций, а инновационную деятельность ведут более 270 предприятий.

44. «Газпром трансгаз Томск».

45. Драматический театр «Версия» – первый частный драмтеатр современной России.

46. Белая соборная мечеть. Построена в 1913 году по проекту главного губернского архитектора Андрея (Генриха) Лангера. Автор десятков проектов, в том числе нескольких томских церквей, синагоги, драматического театра.

47. Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии. Кирха была построена к началу российско-германского саммита в Томске в 2006 году. Освящение состоялось в присутствии Ангелы Меркель, канцлера Германии.

48. Ново-Соборная площадь.

49. В настоящее время в Томске проживает более 500 тысяч человек. За 400 лет Томск встал на одну линию с городами Центральной России по культурному, социальному и экономическому уровням, а его архитектура стала представителем различных исторических эпох.

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

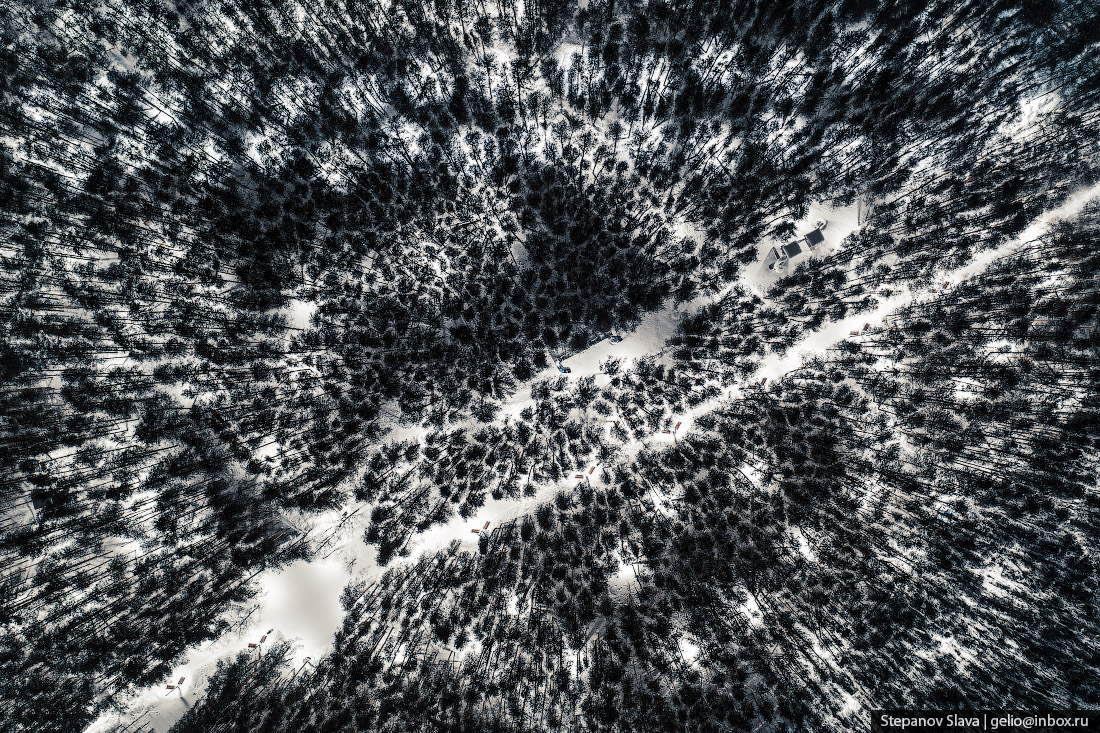

Зимняя тайга

Слово «тайга» одновременно связано и с географией, и с экосистемой. Среди множества природных зон России - арктической пустыни, тундры, лесотундры, тайги, смешанных лесов, широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустыни, пустыни и субтропиков - зона тайги самая большая.

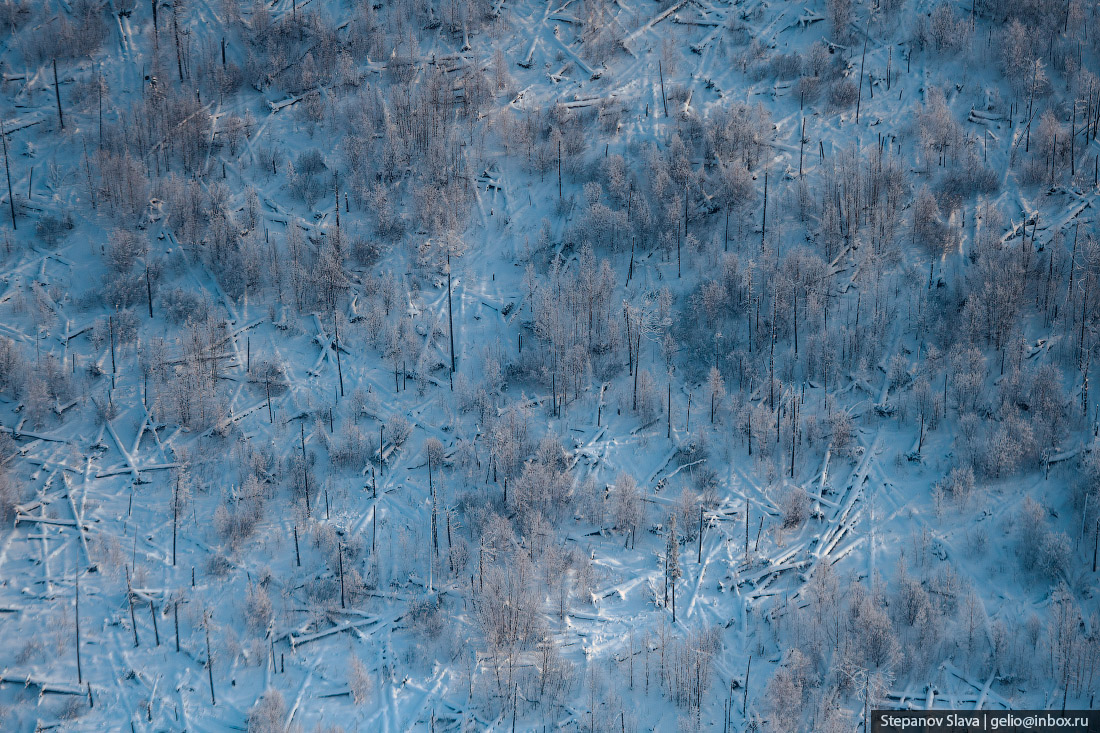

В Европейской части ширина тайги достигает 800 км, а в Западной и Восточной Сибири — более 2000 км. Тайга...Читать далее... есть не только в Евразии — в Северной Америке она называется «северным лесом» или «снежным лесом». На фото — тайга в Иркутской области. Таёжные леса занимают около 80% территории области — по площади это больше любого государства, расположенного в Европе.

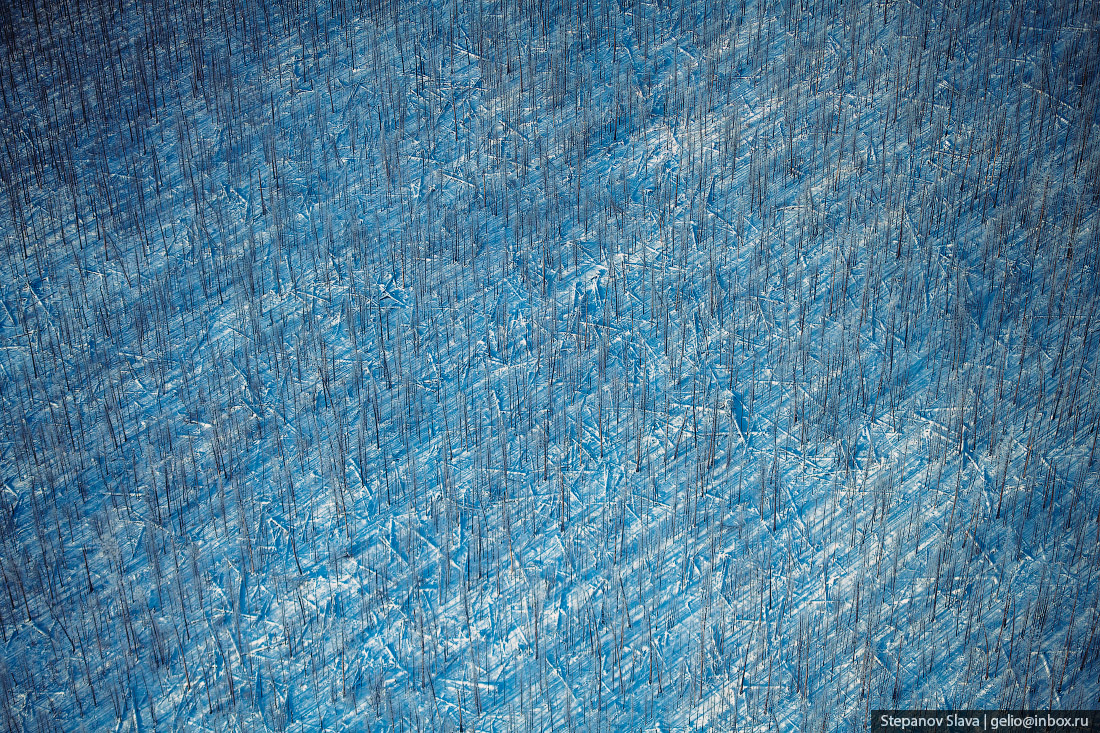

1. Тайга занимает около 10% суши. Это основная природная зона России и самый большой лесной массив на планете. Сами леса называют «зелёными лёгкими» планеты.

2. Слово «тайга» имеет тюркское происхождение — так алтайцы называли горную местность, а затем старатели и охотники стали так называть леса Сибири. В науке этот термин начали использовать в 1898 году — его ввёл известный ботаник Порфирий Крылов.

3. В Иркутской области более 67 тысяч рек и ручьёв.

4. Тайга делится на 3 подзоны — южная, средняя и северная. В северной тайге в основном распространены лиственницы и ели, иногда сосны. Южнее можно встретить пихту и даже некоторые широколиственные деревья — липу, вяз, клён.

5. Зимой практически все беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся и некоторые виды млекопитающих погружаются в анабиоз и зимнюю спячку. Летом главные хищники в тайге — медведи, а зимой, когда они впадают в спячку, — волки.

6. Традиционные занятия населения в тайге — охота на пушного зверя, сбор орехов, ягод, грибов и лекарственных растений, рыболовство.

7. Только зимой тайга избавляется от огромного количества кровососущих насекомых — гнуса.

8. В тайге очень мало подлеска — в суровом климате среди больших деревьев кустарники редко выживают. Но под тенью елей и сосен всё же есть рододендрон, брусника, малина, можжевельник, жимолость, смородина.

9. Река Лена, которая впадает в Северный Ледовитый океан, берёт своё начало в Иркутской области в 10 километрах от Байкала.

10.

11.

12.

13. Различают светлохвойную тайгу, в которой преобладают сосна и лиственница, и тёмнохвойную тайгу, где господствуют ель, пихта и кедры.

14. Зимы в тайге долгие, холодные и суровые. В районе Лены и Енисея температура зимой может опускаться ниже -50 градусов. При этом лето очень жаркое и влажное.

15. На территории тайги часто встречаются заболоченные зоны — почти треть её площади покрыта болотами.

16. Болота в тайге бывают травяные, верховые, сфагновые. В южной части тайги болота используются для добычи торфа.

17. Просеки геологоразведки. Тайга богата не только лесом, здесь находится немало полезных ископаемых — уголь, нефть, газ.

18. Иногда слово «тайга» используют как синоним чего-то дикого и дремучего. Но тайга — это целый мир: живой, разнообразный и красивый.

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

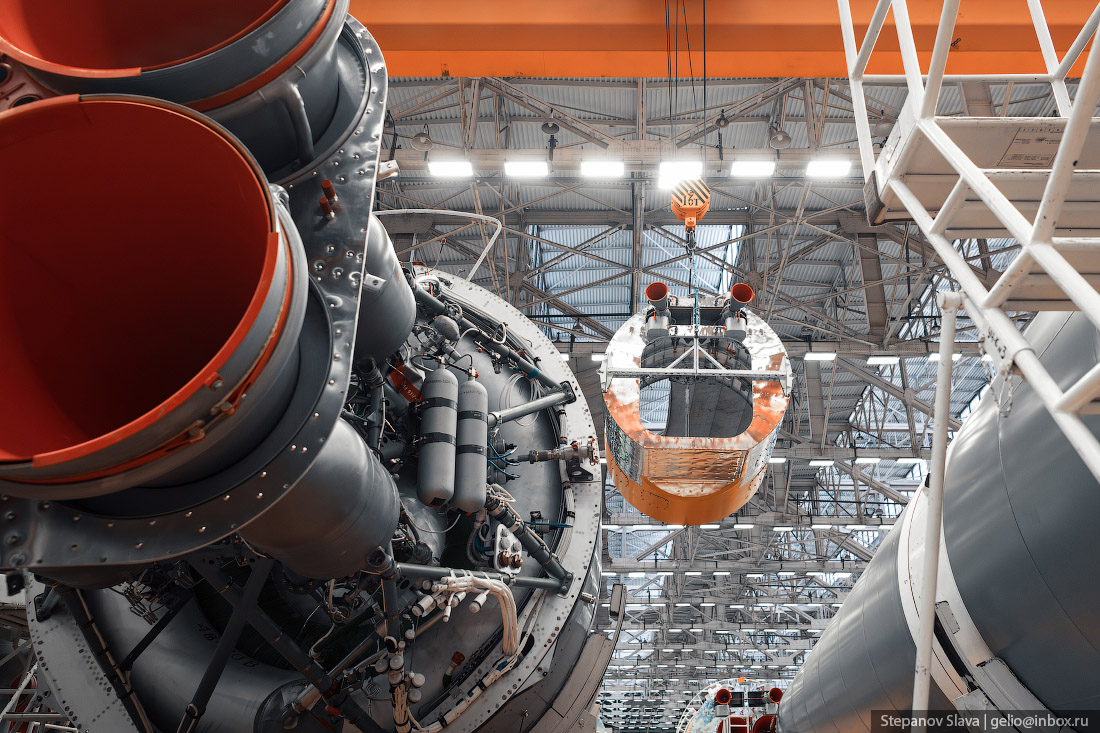

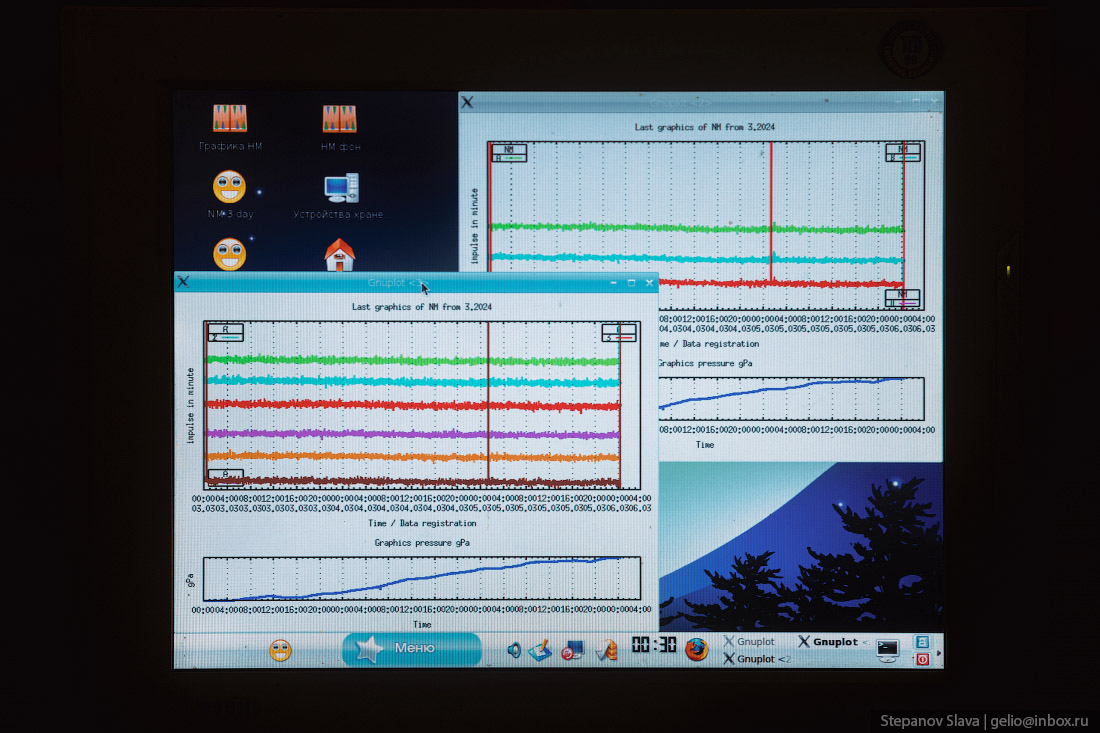

ЦУП — центр управления полётами в Королёве

В подмосковном городском округе Королёв находится ЦНИИмаш (головной научно-исследовательский институт госкорпорации «Роскосмос») и его крупнейшее подразделение — ЦУП, центр управления полётами. Именно отсюда управляют полётами российского сегмента Международной космической станции (МКС), транспортных пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс». ЦУП также обеспечивает управление...Читать далее... автоматическими космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения, отвечает за связь с ними — аппараты передают на Землю огромное количество разнообразной информации. Центр обрабатывает данные и при необходимости посылает в космос ответные команды.

ЦУП, а точнее — вычислительный центр НИИ-88 (так до 1967 года назывался ЦНИИмаш), построили незадолго до полёта Юрия Гагарина. Первыми объектами, в управлении которыми участвовал вычислительный центр НИИ-88, были автоматическая станция «Луна-4» и пилотируемые корабли «Восток-5» и «Восток-6».

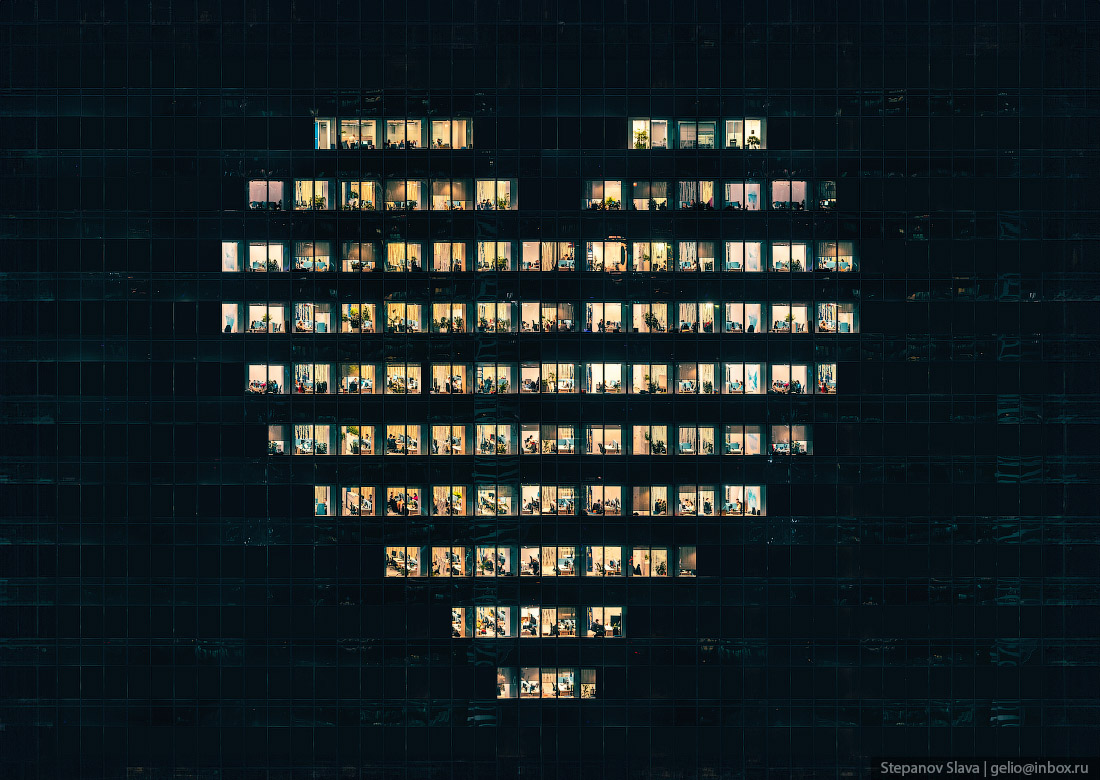

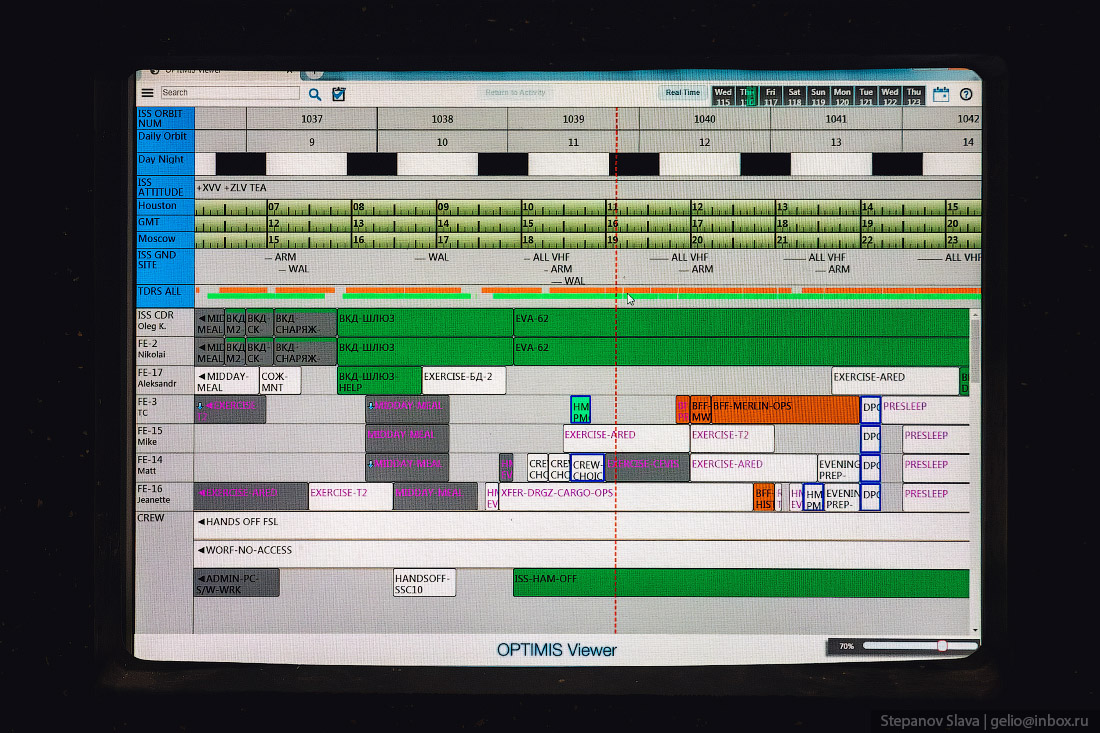

Сейчас здесь круглосуточно трудятся сотни людей — планируют полёт, обеспечивают связь с экипажем, контролируют состояние космонавтов, следят за работой бортовых систем станции. ЦУП может одновременно управлять полётом 20 космических аппаратов — как автоматических, так и пилотируемых.

1. В 1965 году вычислительный центр НИИ-88 преобразовывается в координатно-вычислительный центр (КВЦ) по информационному обеспечению государственных комиссий, обработке и отображению информации при лётно-конструкторских испытаниях космических аппаратов.

В 1973 году для обеспечения реализации экспериментального проекта «Союз» - «Аполлон» на базе КВЦ ЦНИИмаша создаётся советский Центр управления полётами. Первая стыковка на орбите пилотируемых космических кораблей и встреча экипажей были успешно осуществлены в июле 1975 года. С 1977 года на ЦУП возлагаются задачи по управлению полётами космических кораблей, пилотируемых орбитальных и автоматических межпланетных станций. В течение трех лет ЦУП работал с пилотируемой долговременной орбитальной станцией «Салют-6». В 1982-1991 гг. ЦУП обеспечивал управление полётом станции «Салют-7». С 1986 по 2001 гг. специалисты центра вели непрерывные работы с пилотируемой орбитальной станцией «Мир». ЦУП также управлял автоматическими межпланетными станциями для полётов к Луне, Венере, комете Галлея, к Марсу и его спутнику Фобосу.

В 1987 году в составе ЦУПа вводится в эксплуатацию технический комплекс для управления полётом универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия - Буран». Для обеспечения лётно-конструкторских испытаний орбитального корабля «Буран» в составе ЦУПа был создан дополнительный центр управления. Полёт корабля «Буран» состоялся в ноябре 1988 года.

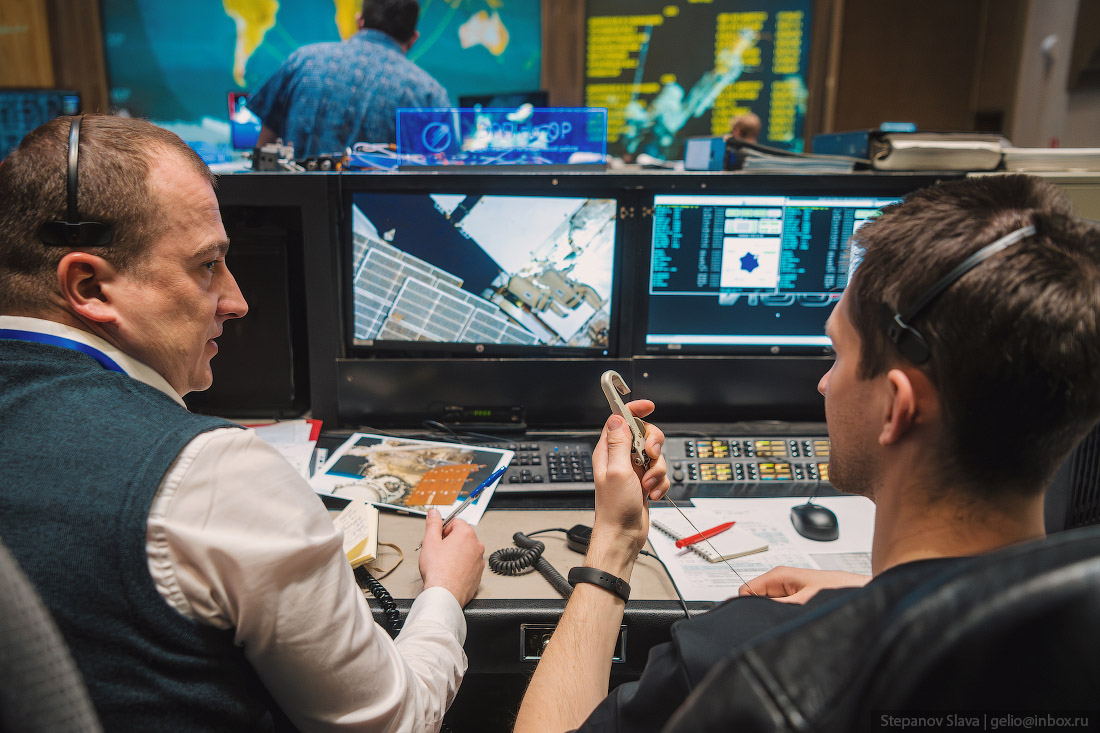

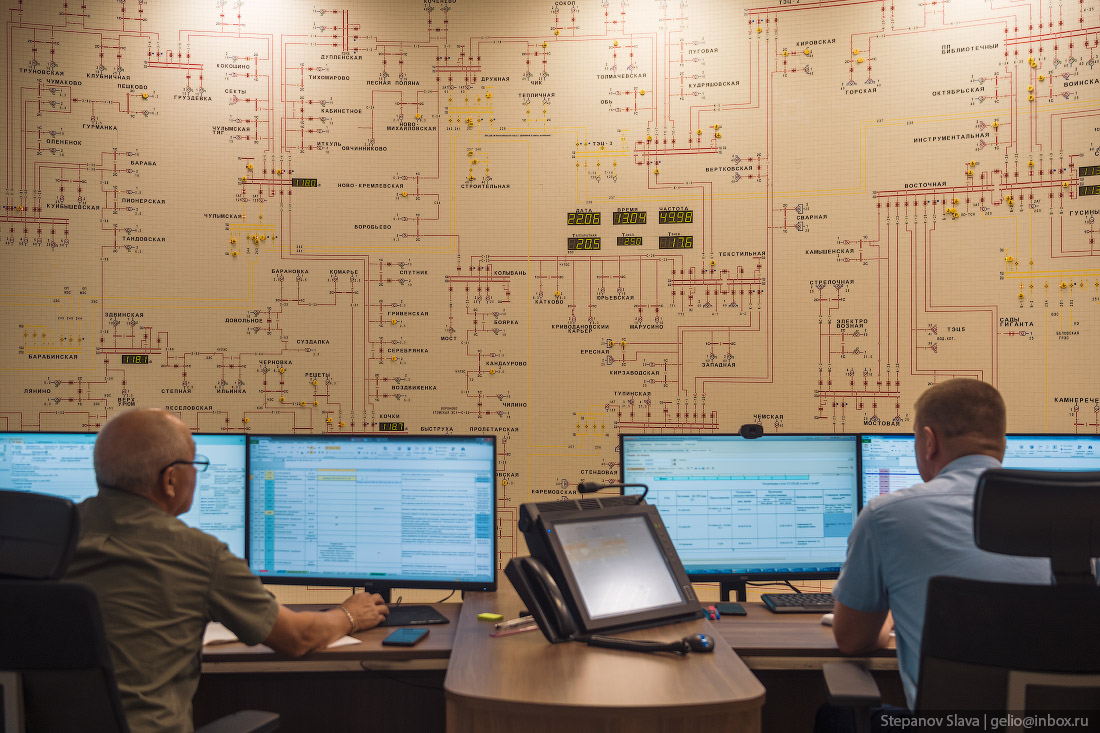

2. Главный зал управления полётом российского сегмента МКС построен в классической форме кинозала с большими экранами и рядами мест для операторов. Поначалу ЦУП хотели построить в виде планетария — группу управления посадить под куполом, где воспроизводились бы участки звёздного неба с изображением пролетающего корабля. Но в итоге выбрали более традиционный и удобный вариант.

3. Сменный руководитель полётом — одна из главных должностей ЦУП. Общаться с космонавтами можно только с трёх рабочих мест — и одно из них занимает сменный руководитель полётом.

4. В главном зале управления установлен огромный экран размером 6 на 9 метров для отображения информации. Изначально изображение передавалось на экран проекторами, которые находились позади него. Сейчас установлено современное полноцветное табло на базе 69 светодиодных модулей, которые установили (повтор) интегрировали в существующую конструкцию в виде дугообразной ниши радиусом 28 метров.

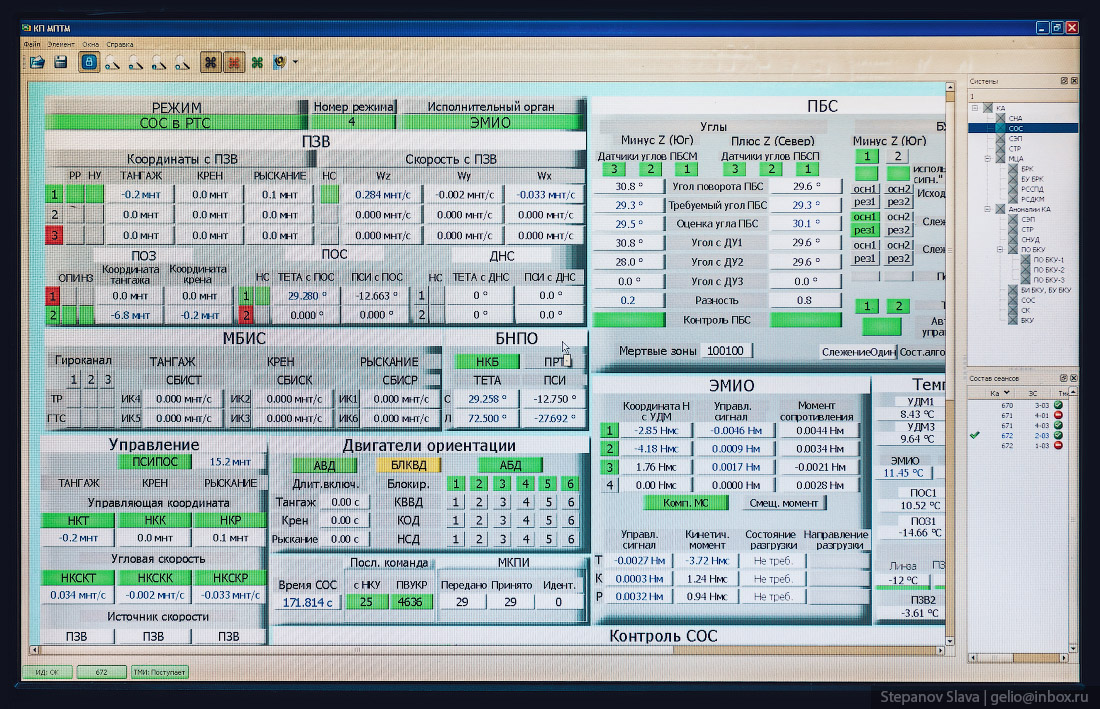

5. Группа обеспечения функционирования системы управления движением и навигации (СУДН). Система нужна, чтобы скорректировать положение космической станции при движении на орбите, позволяет ему перемещаться в пространстве и поддерживать нужные параметры.

6. В Центре управления полётами функционирует Главный зал управления полётом российского сегмента МКС, который создавался в своё время для обеспечения полёта корабля «Буран». На центральном экране обычно отображается огромная карта Земли, на которой графически показана станция. А во время запуска кораблей — «Союз» или «Прогресс», летящие к МКС. По движению объектов можно определить траекторию полёта и узнать, над какой частью планеты они находятся.

Информация на экранах зависит от выполняемых на данный момент работ. Например, во время запуска корабля на них выводятся сведения о его орбите и задаче новой экспедиции. А во время выхода в космос — параметры систем жизнеобеспечения скафандров.

7. В главном зале управления работают сменный руководитель полётом и специалисты, ответственные за работу различных бортовых систем станции. Операторы планируют полёт и контролируют его этапы, обеспечивают связь с экипажем, врачи следят за состоянием команды. У каждого — своё рабочее место с пультами, компьютерами и связью.

Управление полётом космического аппарата – сложный технологический процесс, он направлен на обеспечение деятельности экипажа и работы бортовых систем, выполнение научно-исследовательских и практических хозяйственных задач, предусмотренных программой полёта.

Этот процесс должен протекать организованно и слаженно, обеспечивая безопасность экипажа и выполнение предусмотренной программы.

8. Рабочее место сменного руководителя полётом. Специалисты Центра управления полётами находятся на постоянной связи с академическими и отраслевыми научно-исследовательскими организациями, разработчиками космической техники.

9. На большом экране отображается надпись «Ключ на старт» и необходимая текущая информация о параметрах космического аппарата ходе предстартовой подготовки. Фраза «Ключ на старт» стала знаковой после запуска на орбиту космического корабля с Юрием Гагариным. После этой команды оператор пуска поворачивает ключ и нажимает кнопку «Пуск» — и запуск ракеты переводится в автоматический режим.

Есть традиция — после благополучного завершения полёта этот ключ дарят космонавтам.

10. В момент запуска ракеты на экранах отображается прямая трансляция с космодрома. Одновременно можно увидеть основные параметры бортовых систем.

Реализация программы МКС была начата 20 ноября 1998 г. после старта российского функционального грузового блока «Заря», который стал базовым элементом МКС. Роль России в этом проекте – одна из ведущих. Опыт, накопленный российской космонавтикой за период эксплуатации собственных пилотируемых орбитальных станций, во многом стал практической базой для создания МКС. С 2000 года станция является постоянно обитаемой. На её борту, сменяя друг друга, по несколько месяцев работают экипажи основных экспедиций.

Станция делится на две основные части: российский и американский сегменты МКС. Российский сегмент (РС МКС) управляется из подмосковного Центра управления полетами в г. Королёве. Выполнение программы полёта на МКС обеспечивается постоянной круглогодичной работой экипажей.

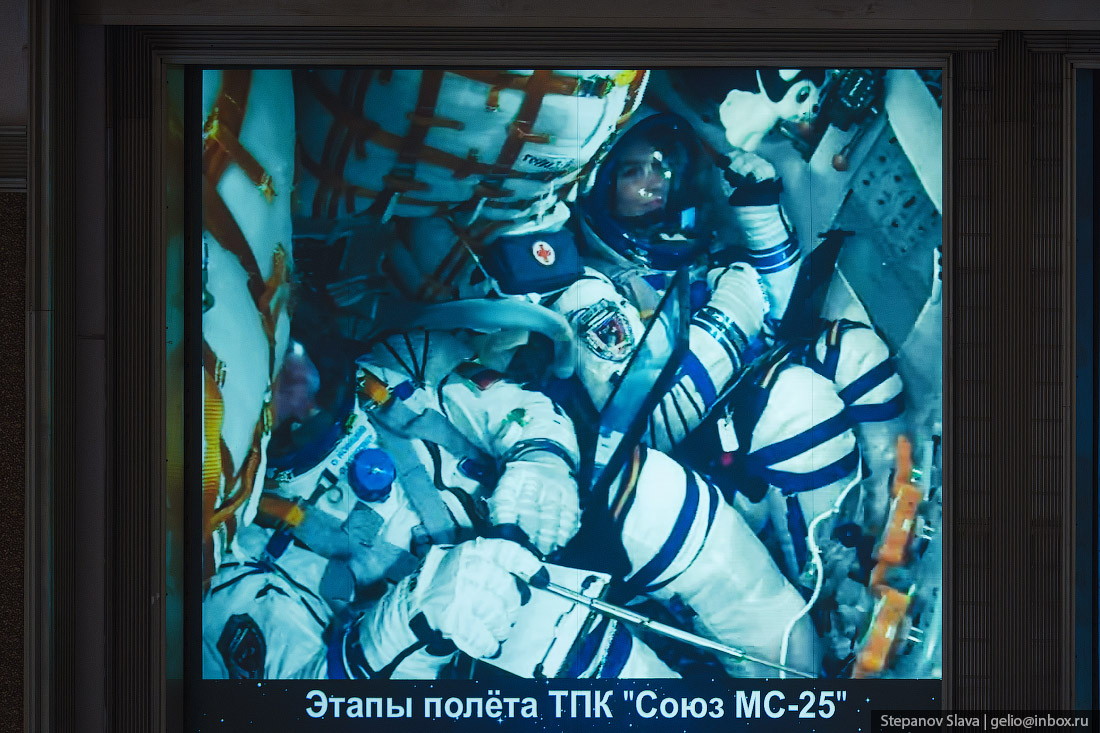

11. При запуске пилотируемых космических аппаратов на экранах отображается экипаж в режиме реального времени.

12. После запуска на экране отображается схема выведения ракеты и точки отделения ступеней.

13. Момент отделения третьей ступени.

14. Специалисты ЦУПа оперативно анализируют действия экипажа корабля, состояние бортовых систем, координируют и направляют их работу. Они взаимодействуют со службами космодрома, командно-измерительным и поисково-спасательным комплексами, Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

15. Объявляется об успешном отделении третьей ступени - корабль выведен на промежуточную орбиту.

16. Гости, присутствующие на втором ярусе в главном зале управления, начинают аплодировать. Второй ярус главного зала — это балкон, на котором собираются родственники космонавтов, журналисты, представители космических агентств. Сюда можно попасть даже в рамках экскурсии — вживую посмотреть как управляют запуском космических аппаратов.

17. Работа представителей СМИ.

18. Конструкция зала продумана так, чтобы гости не мешали работе специалистов ЦУП — снизу практически не слышно голосов. А ещё на балконе находятся телефоны для прямой связи с экипажем.

19. Для гостей проводят экскурсии — рассказывают о работе ЦУП, объясняют все процессы. Дети обычно обращают больше всего внимания на главный экран и телефоны, по которым можно «позвонить в космос».

20. Аппарат для связи с экипажем МКС.

21. Группа связи с экипажем (ГСЭ).

22. На мониторах группы связи с экипажем можно отследить расписание космонавтов, их состояние, время сеансов связи.

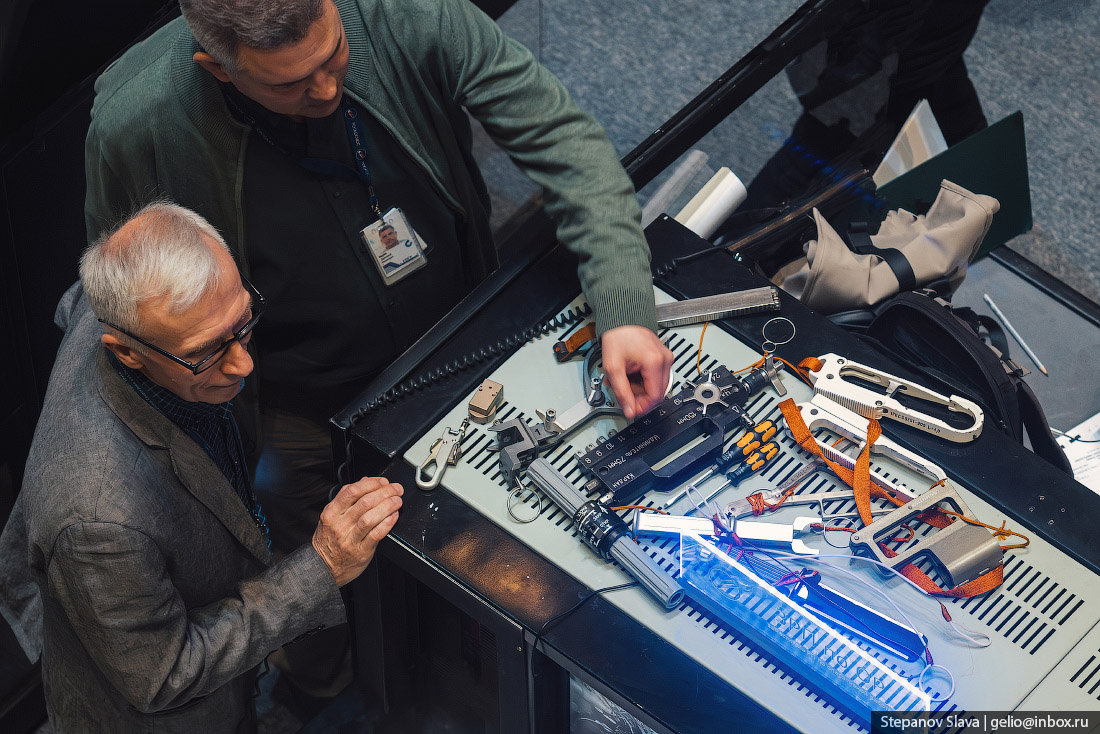

23. Специалисты ЦУП не просто управляют космическими аппаратами, но и решают связанные с этим математические задачи, собирают и анализируют информацию о полёте, ведут связь с космонавтами. И одна из самых сложных и ответственных задач – проведение ВКД (внекорабельная деятельность) – работы с выходом в открытый космос.

24. Каждый выход человека в космос — тщательно спланированная операция. Подготовка к ВКД начинается ещё на Земле в ЦПК, где в гидролаборатории на макете РС МКС отрабатываются все операции, которые предстоит провести в открытом космосе. На борту активная подготовка стартует за две-три недели до запланированной даты выхода: участники экспедиции тщательно проверяют снаряжение и оборудование, еще раз подробно обсуждают с Землей выполнение работ, а также подготавливают саму станцию к предстоящей работе. Выход в открытый космос длится около 6 часов.

25. Во время проведения ВКД в зале находИтся тот же набор инструментов, которым пользуются космонавты. Это нужно для того, чтобы специалисты на Земле могли оперативно подсказать экипажу в какой ситуации можно применить то или иное устройство для более эффективного выполнения задачи.

26. В конце 90-х годов Центру управления полётами была отведена ведущая роль в управлении полётом крупнейшего научно-технического проекта современности - Международной космической станции (МКС). Отечественный опыт в разработке, эксплуатации и управлении полётом долговременных орбитальных станций стал практической базой для строительства МКС и обеспечил успех реализации международного проекта.

27. Для управления российскими модулями МКС, пилотируемыми кораблями «Союз» и грузовыми кораблями «Прогресс» используются так называемые малые залы.

28. В малых залах есть своя команда — сменный руководитель полётом, операторы, диспетчеры. Персонал рабочих групп и групп поддержки размещается в специально подготовленных рабочих помещениях, оборудованных необходимыми средствами получения информации по полёту, средствами связи и обмена информацией.

29. Для доставки космонавтов и астронавтов на МКС и их возвращения на Землю используются транспортные пилотируемые корабли (ТПК) «Союз».

С момента начала регулярных стартов в 1969 году корабли "Союз" стали ключевым компонентом советской и российской пилотируемых программ по освоению космоса. Космические корабли «Союз» предназначены для решения широкого круга задач в околоземном космическом пространстве: отработки процессов автономной навигации, управления, маневрирования, сближения и стыковки, изучения воздействия условий длительного космического полёта на организм человека, отработки принципов использования пилотируемых кораблей для исследования Земли, выполнения транспортных операций при полётах на орбитальную станцию, а также для проведения научно-технических экспериментов в условиях пилотируемого космического полёта.

Создание кораблей серии «Союз» имело принципиальное значение для развития отечественной космонавтики. На их конструктивной базе в условиях успешной и многолетней эксплуатации были заложены основы целостной инфраструктуры подготовки и проведения пилотируемых полётов к орбитальным станциям, что обеспечивает длительное пребывание на них космонавтов.

30. На мониторах отображается вся оперативная информация о состоянии и параметрах космических аппаратов.

31. В малом зале установлена копия панели управления сближения космического корабля с МКС.

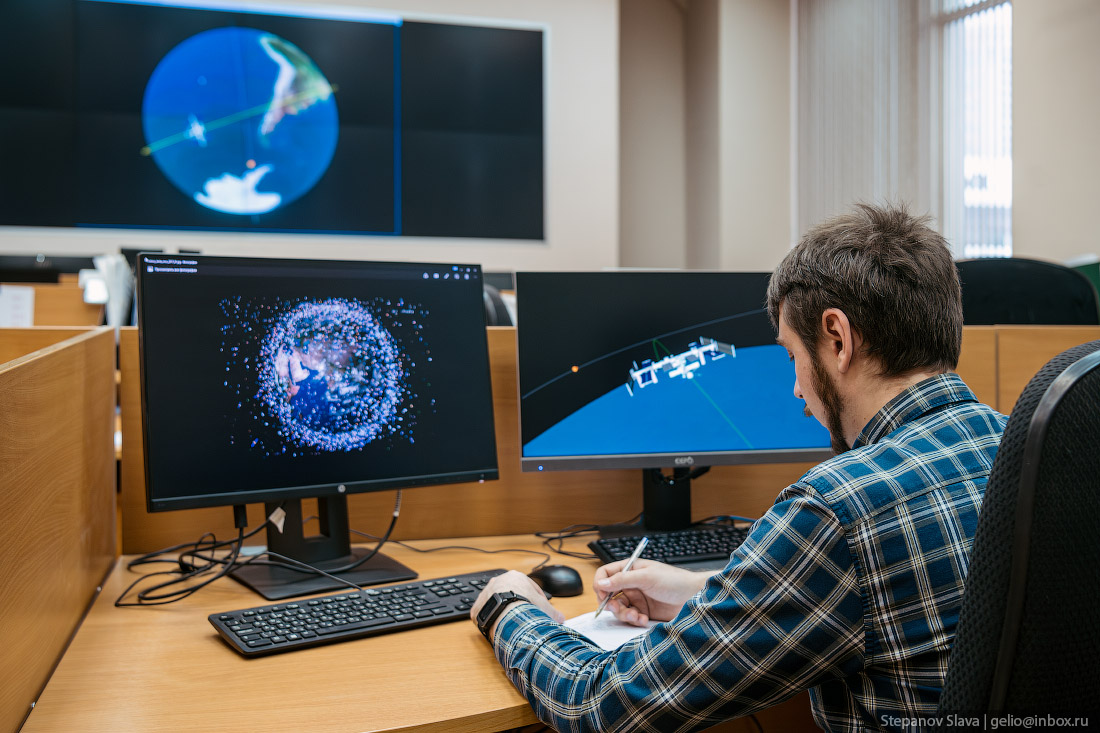

32. Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП).

33. Система осуществляет контроль околоземного космического пространства (ОКП), сбор и обработку информации по космическим объектам, а также анализ и прогнозирование обстановки в ОКП для обеспечения безопасности космической деятельности.

34. Зал управления космическими аппаратами серии «Луч».

35. ЦУП осуществляет имитационное моделирование полётных операций и сложных технических систем, формирование и отработку на моделирующих стендах командно-программной информации для управления полётом КА. Он обеспечивает разработку и постановку целевых экспериментов, проведение на борту аппарата прикладных исследований.

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» предназначена для обеспечения связи с движущимися объектами вне зон видимости российских наземных измерительных пунктов.

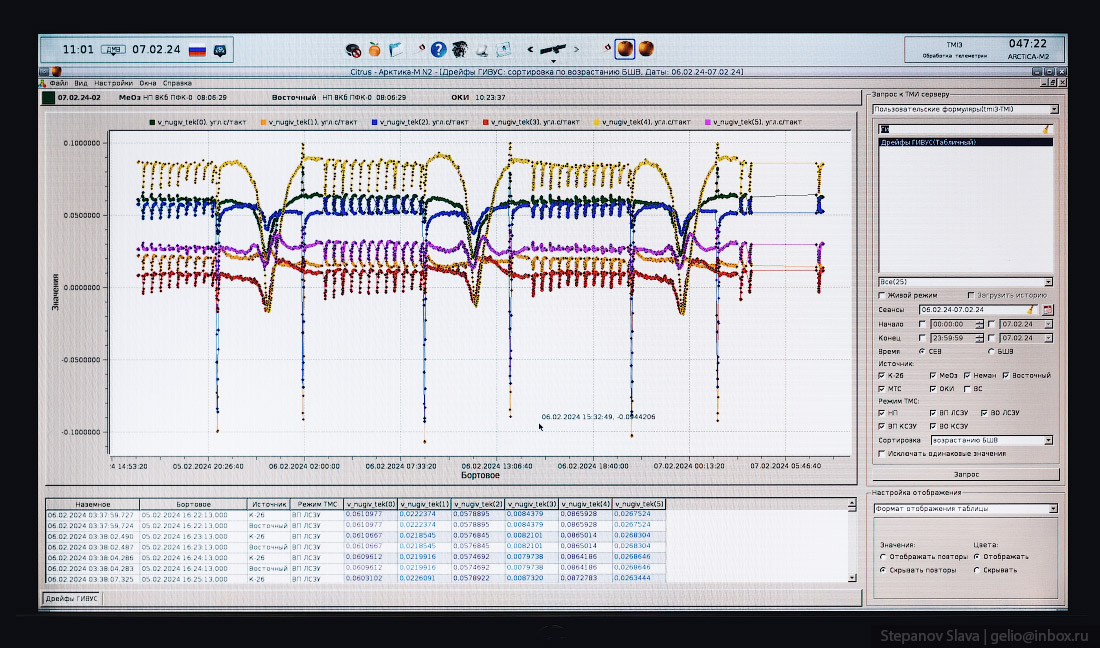

36. Зал управления космическими аппаратами серии «Электро-Л» и «Арктика-М».

37. Основная область применения космических аппаратов системы «Электро-Л» – обеспечение Росгидромета и других ведомств оперативной информацией с целью прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий для полёта авиации, мониторинга климата, контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуёв международной спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ, которая помогает службам поиска и спасения в определении местоположения терпящих бедствие людей.

38. Космические аппараты типа «Арктика-М» обеспечивают оперативное получение изображений облачности и подстилающей поверхности Земли в пределах наблюдаемого диска Земли в арктическом регионе, недоступном для наблюдения с геостационарной орбиты.

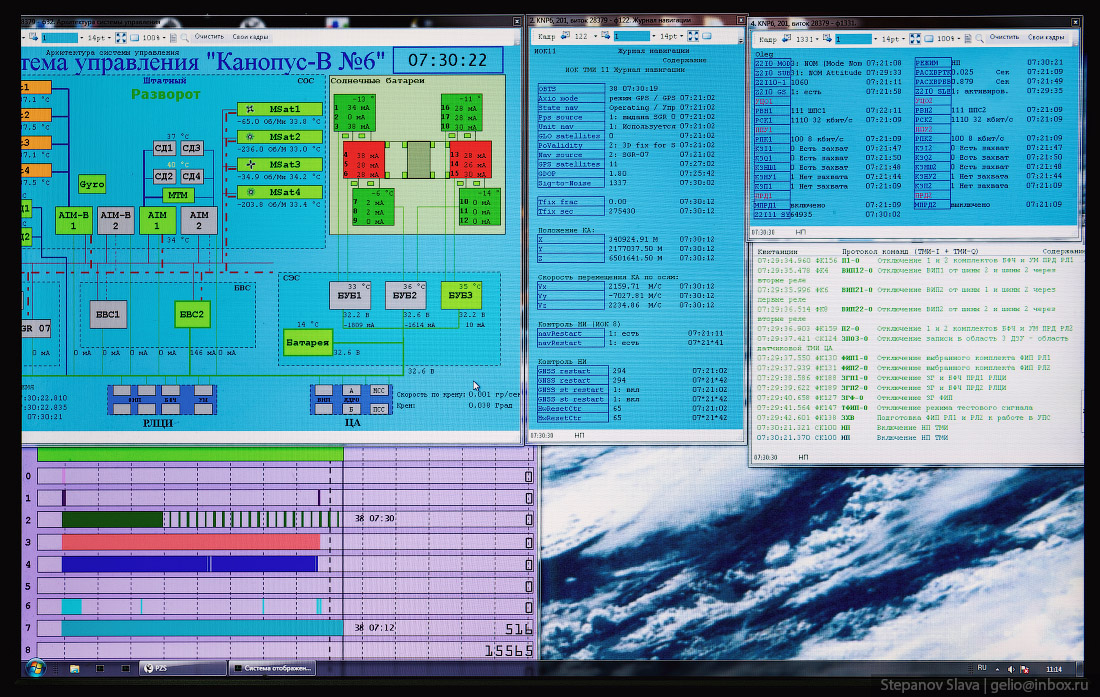

39. Зал управления космическими аппаратами серии «Канопус-В».

40. Зал управления оборудован унифицированными рабочими местами, оснащёнными техническими средствами приёма и отображения информации, используемой в работе, а также средствами связи и обмена информацией.

«Канопус-В» предназначен для обеспечения пользователей оперативной гидрометеорологической информацией в целях решения задач мониторинга сельскохозяйственной деятельности, техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, картографирования, а также оперативного наблюдения заданных районов земной поверхности.

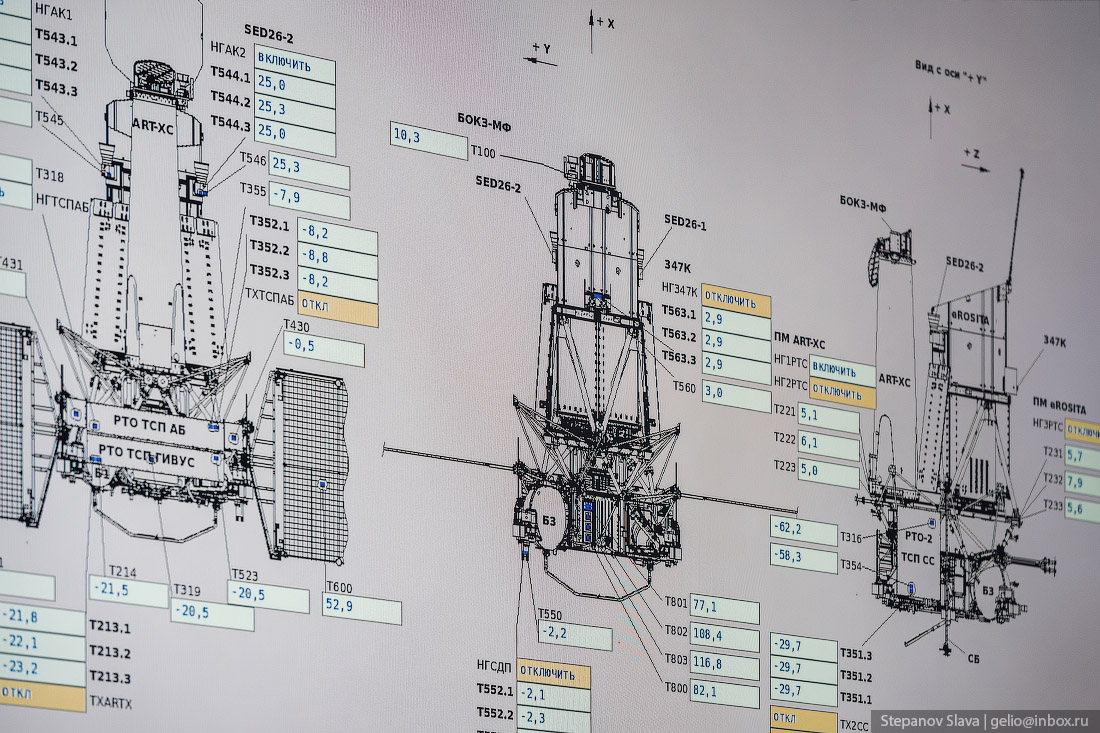

41. Зал управления космическим аппаратом «Спектр-РГ».

42. Космическая обсерватория «Спектр-РГ» оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами. Основная научная цель – построение карты всего неба в мягком и жёстком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Еще один ЦУП, откуда можно управлять полетом «Спектра-РГ», расположен на предприятии-изготовителе - НПО Лавочкина.

43. В середине 90-х годов на ЦУП были возложены задачи по управлению полётами космических аппаратов научного и социально-экономического назначения (КА НСЭН), что стало принципиально новым направлением в его работе.

Для решения этой задачи в Центре управления полетами был создан отдельный сектор управления, на который, наряду с традиционными задачами специалистов ЦУПа, такими как баллистико-навигационное, телеметрическое, командно-программное обеспечение, отображение полётной информации, возлагалась задача непосредственного управления полётом КА, включая оперативное и долгосрочное планирование работ и анализ состояния служебной и научной аппаратуры.

На основе разносторонних теоретических и экспериментальных исследований в ЦУПе создана и внедрена в практику универсальная технология управления космическими аппаратами различных типов и назначений. Существующая инфраструктура ЦУПа включает полностью оборудованные для управления аппаратами залы управления, средства приёма, обработки и распределения информации, что позволяет с высоким качеством решать весь комплекс задач, связанных с управлением КА НСЭН.

44. Зал управления космическими аппаратами серии «Ресурс-П».

Комплекс программно-технических средств ЦУПа позволяет производить приём, обработку, анализ и отображение получаемой информации в режиме реального времени. Это означает, что во время сеансов связи с космическим аппаратом все данные о его состоянии становятся известны специалистам практически без задержек.

Космический комплекс «Ресурс-П» предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приёма информации.

45. Российский ЦУП создавался и продолжает развиваться как оперативное многофункциональное звено разветвлённой системы наземного комплекса управления космическими аппаратами гражданского назначения. Его современные возможности в вычислительной технике, телеметрии и расчётной баллистике обеспечивают выполнение любых задач в рамках действующей Федеральной программы по исследованию космоса.

46. В мире есть несколько центров управления полётами — в США, Европе, Японии, Канаде. Российский ЦУП — один из немногих в мире универсальных центров, способных вести управление полётом одновременно около 20 пилотируемых и автоматических КА и обеспечивать крупные международные проекты.

Смотрите также:

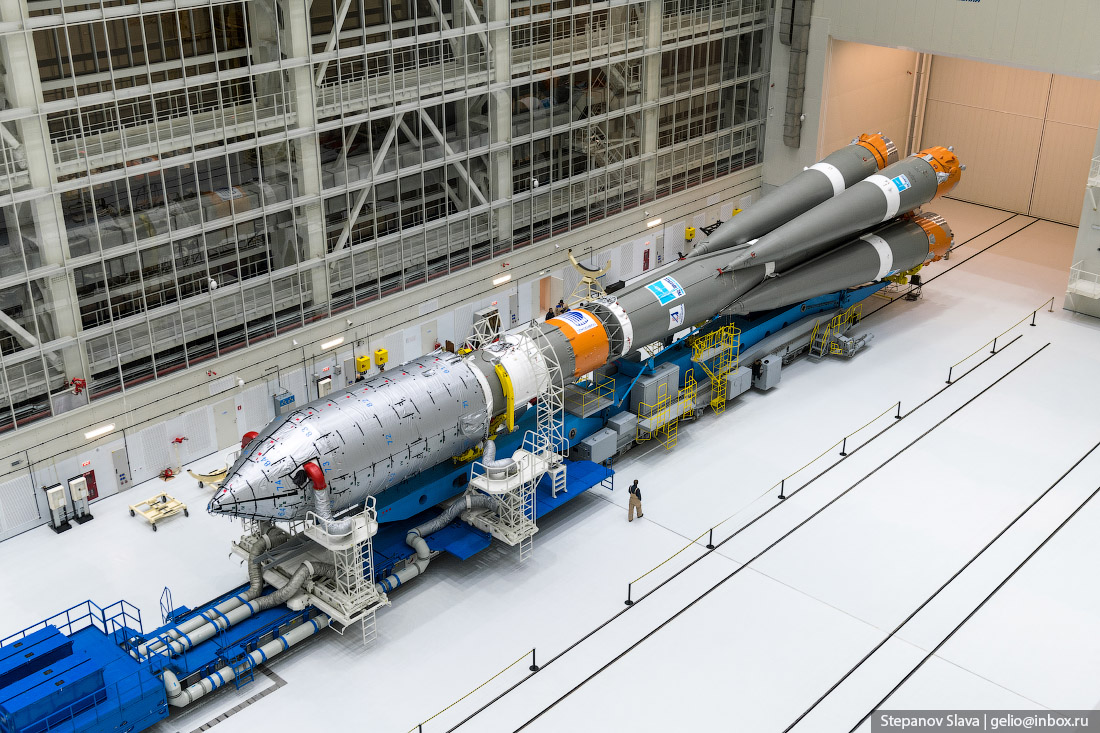

РКЦ «Прогресс» – производство ракет-носителей в Самаре

Космодром Восточный — запуск ракеты «Союз-2.1а»

Космодром Байконур — запуск ракеты «Союз-2»

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Тюмень — сибирский город в Уральском федеральном округе

Город относится к Уральскому Федеральному округу, но расположен на территории Западной Сибири, поэтому иногда возникают споры: Тюмень — это Урал или Сибирь? Мнения и доводы высказываются разные, но сами тюменцы называют себя сибиряками.

Тюмень находится в 320 км от Екатеринбурга, это одна из крупнейших железнодорожных станций Транссибирской магистрали. Тюмень была первым русским...Читать далее... городом в Сибири, когда в 1856 году казаки построили здесь небольшой острог. Со временем через город проложили Транссибирскую магистраль. В годы войны здесь сделали единственный в истории летающий танк, в местный сельхозтехникум эвакуировали тело Ленина, а с тюменских котов началась популяция знаменитых Эрмитажных кошек. Сейчас это один из самых крупных городов в России — он занимает 18 место по числу жителей и, по мнению экспертов, в ближайшее время станет ещё одним городом-миллионником.

Город не раз занимал первые места во всевозможных рейтингах: по развитию, качеству строительства дорог, инфраструктуры. С 2001 по 2005 годы губернатором Тюменской области был Сергей Собянин — при нём начали строить знаменитую четырёхуровневую набережную. Тюмень трижды признавали лучшим городом для жизни, и даже в рейтинге самых умных городов она побеждала.

1. Датой рождения Тюмени считается 1586 год, когда здесь начали строить русский острог — крепость для защиты первых поселенцев. До этого неподалёку находился город Чинги-Тура — столица Тюменского ханства. Здесь же пролегала караванная дорога из Средней Азии в Поволжье — «Тюменский волок». Ко времени освоения Сибири Чинги-Тура уже потеряла своё влияние и в 1581 году столицу ханства взяли штурмом казаками. Для строительства острога выбрали просторный мыс, который был ограничен с запада оврагами и рекой Тюменкой, а с востока — Турой.

Со временем Тюмень превратилась из гарнизонной крепости в крупный сибирский центр производства и торговли. В 1885 году здесь появилась железная дорога, а в 1913 — ответвление Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороги в мире. В годы войны в области было развёрнуто 23 госпиталя, из них 15 в самой Тюмени. Здесь оказали помощь 70 тысячам раненых бойцов. А с 1944 года официально появилась Тюменская область. Сейчас в городе проживает более 860 тысяч человек — по словам экспертов, это потенциальный миллионник.

2. «Тюменский мост Влюблённых» — вантовый пешеходный мост через Туру.

3. Изначально мост называли Пешеходным, но в 2003 году здесь организовали флешмоб — конкурс на самый долгий поцелуй. С тех пор мост начали называть «Мост Влюблённых». Сначала название прижилось в народе, а затем и на официальном уровне. Сейчас на перила принято вешать замки во время свадьбы. Примерно раз в два года замки срезают, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию.

4. Набережная реки Туры. Набережную начали проектировать ещё при Сергее Собянине. Это первая четырёхуровневая набережная в России.

На самой набережной увековечена история города — в барельефах и скульптурах с историческими личностями и значимыми событиями. Есть здесь основатели крепости Василий Сукин и Иван Мясной, картограф Сибири Семён Ремезов, Витус Беринг, который трижды бывал в Тюмени, а в одном из путешествий открыл Берингов пролив. Здесь можно увидеть и барельефы с изображениями охоты древних людей, поселенцев города Чимги-Тура, отряда атамана Ермака, первых студентов. Все вехи истории Тюмени — на этой набережной.

5. Свято-Троицкий мужской монастырь появился в Тюмени в 1616 году. К тому времени здесь уже была Ильинская церковь, а в 1620 году появился и первая женская монашеская община (современный Богородично-Рождественский Ильинский женский монастырь).

В 1705 году в Тюмени был большой пожар, в котором сгорел практически весь город — в том числе и Спасо-преображенская церковь. В Тюмени тогда не планировали каменное строительство, но в 1706 году местный митрополит просил разрешения у Петра I построить небольшую каменную церковь при монастыре. Разрешение дали и церковь возвели к 1715 году. Это было третье каменное строение в городе — после каменных амбаров для казны и Благовещенской соборной церкви.

6. После революции Свято-Троицкий мужской монастырь закрыли, а затем передали для размещения военных Тюменского гарнизона. Снова монастырь начал действовать в 1995 году.

7. Цветной бульвар в Тюмени — это пешеходная развлекательная зона в центре города. Раньше здесь был городской сад, который затем стали называть Центральным парком. В 2004 году парк полностью перестроили — убрали стадион, часть деревьев. На освободившемся месте построили цирк, спортивный комплекс, а в центре — фонтан «Времена года», самый большой в Тюмени. Памятник Пушкину перенесли в центр семейного чтения на улице Газовиков.

8. Новогодняя композиция «Белые медведи СУЭНКО» в Тюмени впервые появилась в городе в 2019 году. В композиции мама-медведица, три медвежонка и светящиеся ели. Шестиметровую маму-медведицу зовут Матильда Потаповна, а четырёхметровых медвежат — Умка, Пломбир и Топтыжка.

9. Цветной бульвар поначалу назывался просто Пешеходным, но в 2007 году провели народное голосование и новую прогулочную зону переименовали. На территории организовано 5 площадей и сейчас именно здесь проводится большинство городских праздников. Фасадом на бульвар выходит здание городской администрации.

10. Администрация Тюмени.

11. Центральная площадь Тюмени.

К середине 19 века Тюмень расширилась и администрация решила организовать одну большую площадь и перенести на неё всю торговлю с других рынков. В начале 20 века в центре возвели часовню в память о царе Александре II. Часовня стояла здесь до 1950-х годов, а затем её снесли, чтобы сделать Центральную площадь. В начале Второй Мировой войны на площадь эвакуировали конструкторское бюро О. К. Антонова и планерный завод. Именно здесь был построен первый в мире «крылатый танк». Сейчас в середине площади находится памятник Ленину, а саму площадь окружают здание Администрации Тюменской области, управление МВД, областная Дума и Нефтегазовый университет.

12. Правительство Тюменской области.

13. Цветной бульвар.

14. Водонапорная башня в Тюмени построена ещё в 1916 году. В первые годы существования 25-метровая башня была самым высоким зданием в городе.

15. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа и Тюменской области.

16. В годы войны в Тюмени создали первый в мире «Летающий танк» — А-40. По задумке авторов к облегчённой версии танка Т-60 крепились крылья, а затем при помощи самолёта-буксировщика разгоняли до нужной скорости. После приземления боевая машина должна была освобождаться от крыльев и использоваться десантниками.

Первую и единственную модель «Летающего танка» изготовили в апреле 1942 года. Лётные испытания проходили под Москвой. В испытаниях использовали специальный самолёт-буксировщик с усиленными моторами, но из-за большой массы и малой обтекаемости скорость подъёма оказалась недостаточной, моторы начали перегреваться и пришлось совершить аварийную посадку.

17. Улица Дзержинского в Тюмени начала застраиваться в 18 веке, когда она находилась на окраине города. Многие сохранившиеся здесь дома возведены в конце 19 века — в основном здесь жили купцы.

18. Улицу Дзержинского из-за многочисленных деревянных памятников архитектуры уже несколько лет собирались сделать пешеходной. Недавно эти планы реализовали. Улица Дзержинского до 1926 года называлась Садовой. В 2025 году название вернётся — неофициально её будут назвать Садовым Бульваром.

19. Продолжением пешеходной улицы Дзержинского стал сквер Географический, который открыли в октябре 2024 года. Одно из самых старых сооружений улицы — дом купца Прасолова. Сейчас в нём располагается резиденций губернатора.

20. Спасскую церковь в Тюмени впервые возвели в 1586 году, при закладке Тюменского кремля. В советское время здесь располагалось общежитие для курсантов, затем архив, музей, библиотека. В 2022 году церковь отреставрировали.

21. Реку Тура в Тюмени реку иногда называют самой длинной улицей — общая длина реки немного больше 1000 км, а по городу проходит почти 40 км. В Тюмени реку Туру пересекают 4 моста — в том числе и мост Влюблённых.

22. На вершине пилона пешеходного моста Влюблённых установлен флаг России.

23. Тюменский государственный университет. В 2024 году открыли новый корпус, который построен в стиле неоклассицизма и по задумке архитекторов должен сочетаться с соседними зданиями — в частности, с корпусом Аграрного государственного университета.

24. Двор внутри Тюменского государственного университета кардинально отличается по стилю от внешней части здания — сюда выходят стены с панорамными окнами аудиторий и кабинетов.

25. Площадь Борцов Революции. История этой площади в Тюмени началась ещё в 1765 году, когда её очертания появились на плане строительства города. Сначала площадь называли Центральной, затем Полицейской (рядом находилась жандармерия), Тургеневской, Александровской — названий сменилось довольно много. Довольно долго Александровская площадь оставалась главной в Тюмени. Со временем площадь превратилась в сад, который в 1918 году стали называть Советским. После революции здесь в братской могиле похоронили солдат, павших в боях с колчаковцами и чехословаками. Но когда город захватили белогвардейцы, тела красноармейцев перезахоронили за городской заставой. После установления советской власти отсюда вывезли и захоронения белогвардейцев. А на месте бывшей братской могилы поставили деревянную колонну с будёновкой наверху.

Сейчас на площади установлена чугунная скульптура Павшим Борцам Революции. В 2014 году парк отреставрировали, высадили новые деревья, разбили клумбы, а возле Тюменского Государственного университета заложили аллею ветеранов преподавателей ВУЗа.

26. Знаменский Кафедральный собор после сноса Благовещенского собора в 1932 году стал главным православным храмом Тюмени. За свою историю собор трижды отстраивали заново — первые два храма сгорели во время больших городских пожаров. Здание, которое стоит по сей день, построили в 1786 году.

27. Во время Великой Отечественной войны в Тюмень из Москвы перевезли тело Ленина. Техническая комиссия рассматривала различные варианты укрепления Мавзолея, но так и не смогла найти решения, которые гарантированно уберегут его от прямого попадания бомбы. В результате в 1941 году тело Ленина решили эвакуировать — и перевезли его в здание Сельскохозяйственного техникума в Тюмени. Здание техникума обнесли высоким забором, а окна на втором этаже, где хранилось тело, заложили кирпичом. В апреле 1945 года тело Ленина вернули в Москву.

28. Олени возле катка на набережной Тюмени устанавливают уже несколько лет. Впервые они появились в 2020 году в День Энергетика, а затем стали привычным символом приближения Нового года и Рождества.

29. Новогодняя ёлка на площади 400-летия Тюмени с большой кремлёвской звездой.

30. Деловой дом «Пётр Столыпин».

31.

32. Пересечение улиц Республики, Профсоюзной и Мориса Тореза. В треугольнике между улицами находится сквер Сибирский.

33. Железнодорожный вокзал Тюмени.

Первая станция здесь появилась в 1885 году при строительстве железнодорожной ветки Екатеринбург — Тюмень Уральской горнозаводской железной дороги. Транссибирскую магистраль изначально построили южнее Тюмени, но когда потребовалось строить второй путь железной дороги — город вошёл в список станций на «Великом Сибирском пути». В 2013 году Тюмень торжественно встречала первый поезд из Омска.

34. Бизнес-центр Gazoil-Plaza.

35. Свеча воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установлена на площади Памяти в Тюмени. Здесь установлены мемориалы жертвам репрессий и концлагерей, участникам военных конфликтов. 381 плита с 6058 фамилиями погибших и пропавших без вести во время Второй Мировой войны тюменцах. В этом же парке стоит памятник умершим в госпиталях Тюмени — на памятных табличках есть имена всех 227 человек, которые умерли от боевых ран. Памятник жертвам политических репрессий сделан в виде камня с крестом, а в память о жертвах концлагерей установили мраморную стелу с колючей проволокой.

36. Дворец бракосочетания в Тюмени.

37. Научно-технический центр «НОВАТЭК». Здесь планируют изучать и разрабатывать новые технологии нефтедобычи, проводить исследования горных пород, материалов и реагентов для строительства скважин.

38. Микрорайон Европейский в заречной части Тюмени.

39. Парк дружбы между Россией и Республикой Корея открыли в 2020 году в честь тридцатилетия дипломатических отношений между странами. Дружбу олицетворяют традиционные беседки Кёнпходэ и дракон в центре парка.

40. Аквапарк «ЛетоЛето» — всесезонный развлекательный комплекс с семейными и скоростными горками.

41. В феврале 1944 года две недели в Тюмени собирали котов и кошек для отправки в Эрмитаж — за время блокады в Ленинграде кошки исчезли и развелось множество крыс. Всего из Сибири в Ленинград доставили около 5000 кошек. 238 отправили из Тюмени. Сейчас в Санкт-Петербурге живут потомки этих кошек — те самые знаменитые Эрмитажные коты. В честь этого один из скверов Тюмени назвали Сквером Сибирских кошек.

42. Арт-объект «Тепло, хорошо» — мурал на стене жилого дома. Изображение разработали специально для этого фасада с его неравномерным рельефом. Даже на кондиционерах нанесена часть общей композиции. Мурал сделан по мотивам традиционных тюменских ковров. Тёмный фон символизирует плодородную почву и земную твердь, а цветы — радость жизни и стремление к процветанию.

43. Бизнес-центр «Адмирал».

44. Если приглядеться, на бизнес-центре «Адмирал» можно увидеть даже штурвал.

45. Свято-Троицкий мужской монастырь.

46. Тюменский цирк.

47. Мэрия Тюмени.

48. Здание Правительства.

49. Тюменская областная Дума.

50. Тюмень получила десятки наград — некоторые несколько раз подряд. Например, как лучший город России по качеству жизни или как город с лучшими дорогами, как самый умный город. Это один из городов, в котором постоянно увеличивается численность населения — с 2014 по 2024 год в Тюмени стало почти на 200 тысяч человек больше. Сейчас здесь живёт 861 тысяча человек — совсем чуть-чуть и в России появится ещё один миллионник.

Смотрите также:

Тюмень с высоты — первый русский город Сибири

Зимняя Тюмень

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Тверской вагоностроительный завод

Одной из визитных карточек столицы Верхневолжья по праву является Староволжский мост, но есть в этом городе кое-что ещё, с чем знаком, пожалуй, каждый россиянин. Это пассажирские вагоны. Их родина — Тверь. Вагоны и поезда здесь выпускают почти 130 лет — завод основан в 1898 году. В списке продукции — товарные и пассажирские вагоны, трамваи, вагоны для метрополитена, а также корпуса вагонов,...Читать далее... колёсные пары и тележки. За годы работы завод выпускал много нестандартного подвижного состава — например, вагоны для царской семьи, специальные модели для МВД и даже транспортировки ядерного топлива.

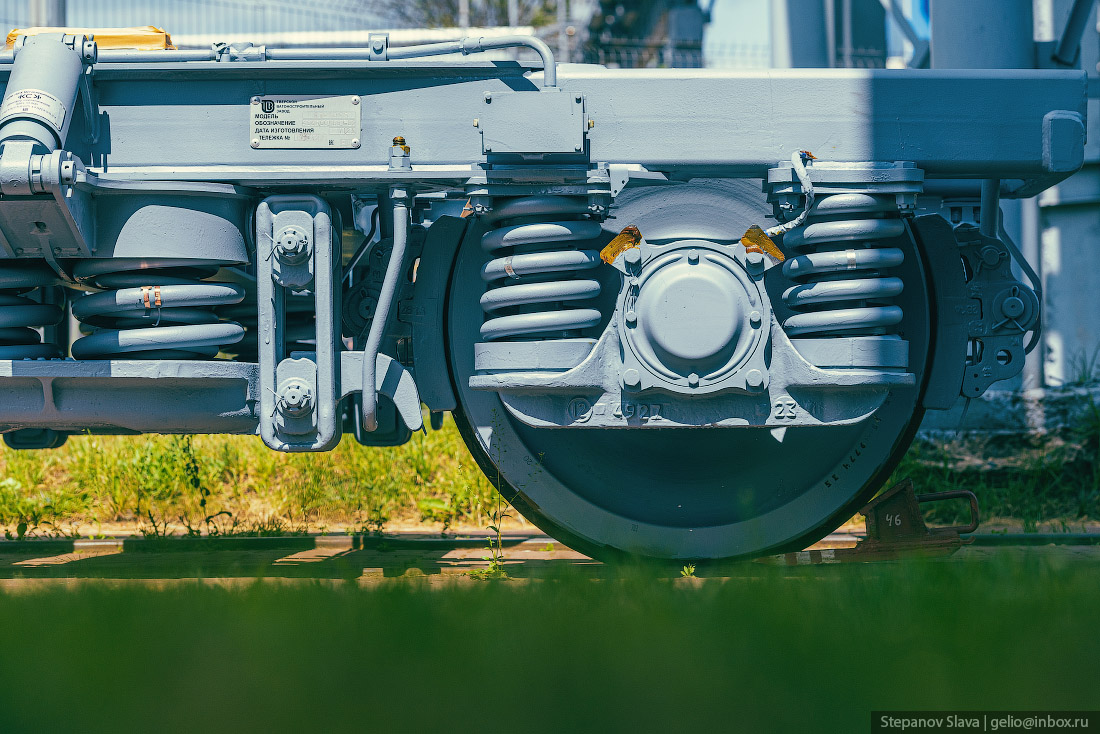

Тверской вагоностроительный завод — единственное в России предприятие, где строят различные пассажирские вагоны локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч и современные электропоезда «Иволга». Также здесь выпускают двухэтажные вагоны и электропоезда нового поколения, вагоны метро и низкопольные трамваи. На Тверском вагоностроительном заводе работает около 7500 человек, предприятие выпускает 1200 вагонов и кузовов в год. Доля продукции завода на рынке пассажирских вагонов России превышает 80%.

1. Указ о строительстве первой сети железных дорог в Российской Империи издан в 1857 году. Через 10 лет начали прокладывать первые линии — и ежегодно вводили в действие примерно по 1750 км путей. В то время в стране работал только Александровский завод, который строил вагоны и паровозы. Его мощностей не хватало, поэтому подвижной состав закупали в Германии и Франции. Вагоны тогда были без продольного прохода — с дверями в боковых стенах напротив каждого купе.

После русско-турецкой войны строительство железных дорог приостановилось, но в 1892 году начался новый подъём. При этом на государственном уровне запретили покупать зарубежный подвижной состав — и франко-бельгийское предприятие «Диль и Бакалан» начинает строить завод в Твери. Днём рождения завода считается 25 августа 1898 года — именно в тот день директор получил свидетельство «на открытие действий завода». Завод строился не просто «с нуля» — на нём использовались самые современные для тех лет станки, паровые машины. Даже электричество в городе появилось одновременно со строительством завода — его вырабатывала паровая машина на силовой станции. Через год завод выпустил первые 13 товарных вагонов.

С тех пор ассортимент продукции постоянно расширялся. Здесь выпускали четырёхосные спальные вагоны четырёх классов. Уже в то время завод производил двухэтажные вагоны для переселенцев, которые отправлялись на Дальний Восток — хотя, конечно, они разительно отличались от современных.

2. Двухэтажные вагоны, которые выпускают сегодня, представили профессиональному сообществу в 2009 году, а в 2013 году уже изготовили первую партию. Проект полностью реализован на ТВЗ. Первые рейсы составы с такими вагонами совершили по маршруту Москва — Адлер в преддверии Зимних Олимпийских игр в Сочи.

В 2020 году построили первые двухэтажные вагоны нового модельного ряда. У них увеличены габариты кузова в верхней части — на верхних полках расстояние до потолка стало больше на 20 см.

3. Принципиально новое для завода направление — создание российского электропоезда. Так появился ЭГ2ТВ «ИВОЛГА», которые сейчас используются на МЦД — Московских центральных диаметрах. «Иволга 3.0» — первый электропоезд с конструкционной скоростью 160 км/ч, который полностью спроектирован и изготовлен в России. В производстве было задействовано 380 компаний по всей стране.

Сейчас завод производит модель «Иволга 4.0». Одно из главных отличий — в промежуточных вагонах установлено три двери — это позволяет пассажирам быстрее и комфортнее входить и выходить.

4. Сварку как основной способ соединения деталей вместо клёпки на заводе начали применять в 1929 году — впервые в вагоностроении. Для этого на заводе построили кислородную станцию для газовой резки и сварки. Первый цельнометаллический пассажирский вагон построили в 1935 году. В 1937 году завод выпустил почти 6 тысяч товарных и около 400 пассажирских вагонов — в 16 раз больше, чем в 1913. В этот период Тверской завод был крупнейшим вагоностроительным предприятием Европы.

5. Так выглядит двухэтажный вагон во время сборки. На раму сначала ставят боковые, а затем — торцевые стены. Их совмещают по стыкам и фиксируют электродуговой сваркой.

6. Работа со швами.

Производственно-технологический комплекс ТВЗ включает в себя механообрабатывающее, сборочно-сварочное, окрасочное, сборочное производство, а также испытания готовой продукции. Сварка продольных швов кузова вагона осуществляется в автоматическом режиме с применением процесса сварки CMT («холодный» перенос металла), что позволяет обеспечить высокую скорость сварки и обеспечить стабильное качество сварных швов. Участие человека в этом процессе минимально.

7. Важный этап — затирка швов, выравнивание неровностей, шлифовка и матирование поверхностей — так вагоны готовятся к грунтованию и покраске. Боковина должна быть идеально плоской — это одно из главных условий для строительства вагонов с допустимой скоростью движения 200 км/ч и выше.

8. Шлифовка.

Первый экспресс Тверского завода назывался «Аврора» — на нём можно было добраться из Москвы в Санкт-Петербург за 5 часов. В то время пытались ещё больше увеличить скорость движения составов — для этого даже запустили проект высокоскоростного моторного вагона с турбореактивным приводом от двух двигателей самолёта ЯК-40. Рекорд скорости вагона-лаборатории был 249 км/ч.

9. Опытные электросварщики на полуавтоматических машинах вносят последние штрихи, такие как «подварка» мелких элементов, установка проемов, которые нельзя поставить предварительно. Далее - очередное предъявление кузова и крыши сотрудникам УТК.

10. В начале 1990-х завод освоил производство купейных вагонов — до этого они выпускались в Германии.

11. Готовый кузов отправляется на покраску. Это непростой и жёстко регламентированный процесс. Сначала поверхность стен очищается от пыли и обезжиривается, грунтуется, выравнивается, шлифуется. Затем изнутри кузова наносится теплоизоляционный материал. Каждый вид покрытия тщательно сушится. И только после этого начинается окрашивание. Весь процесс происходит в специальных камерах.

12. Цех окончательной сборки.

Окрашенный кузов отправляется на сборочную позицию вагоносборочного цеха, где выполняются первые операции: установка изоляции и монтаж пола. Внутри вагона идет кропотливая и ответственная работа по установке окон, дверей, электрооборудования, систем кондиционирования и пожаротушения, санузлов и прочих внутренних систем жизнеобеспечения.

13. Сборка электрокоммуникаций.

Современный вагон от колесной пары до крыши в буквальном смысле напичкан самой разнообразной электроникой. Датчики отслеживают состояние систем вагона и передают полученные данные в систему контроля, диагностики и управления (СКДУ) вагоном. В вагонах установлены точки доступа скоростного Wi-Fi, системы видеонаблюдения и мультимедийные экраны. Пассажирские купе оборудованы персональными светильниками, розетками на 220 В и разъемами USB.